全てのステークホルダーの人権と

多様性を尊重し、

サステナブルな

社会づくりに貢献する

- あらゆる人々が能力を充分に発揮できる社会の実現に向け、全てのステークホルダーの人権と多様性の尊重と、従業員のウェルビーイング向上を実現します

- 地域の皆さまと連携し、サステナブルな社会の実現を目指します

取得率

認識するリスクと機会の例

リスク

- 従業員の健康や安全を疎かにすることによる生産性の低下

- サプライチェーン上の人権問題による調達リスク上昇

- 人権や多様性への取り組み遅れによる人財流出・雇用への悪影響、ステークホルダーからの信頼低下

機会

- 多様性の尊重による人財力やグローバル対応力の強化

- 安全衛生強化やエンゲージメント向上による人財確保

- 多様性がもたらすイノベーション・技術力向上

主なアクション

- 人権ポリシー遵守を通じたサプライチェーン上の人権尊重

- 社外コミュニケーションガイドライン等を活用した多様性に配慮した社外発信

- 社内でのDE&I意識の浸透、人財の多様化度合の向上

- 社員エンゲージメントの向上

- ワークライフバランス関連制度の利用率拡大

- 男女育児休業制度の取得率向上

- 学習機会の提供等を通じた人財育成

- 福利厚生やセミナーの充実によるこころと身体の健康の維持・向上

- ロボット等デジタル技術の活用による労働負荷の低減

- 労働環境トラブル発生数の削減

2030年度までの目標

人権尊重の取り組み*

の継続実施

*人権人権ポリシーの遵守、人権DDの実施、グリーバンスメカニズムの構築

比率

※2030年度目標は10%から20%に、中間目標は「24年度6%以上」から「26年度10%以上」に、それぞれ変更しました

取得率

目指した健康経営の

取り組み強化

(福利厚生施策、

セミナー実施)

健康経営優良法人

継続取得

【国内連結子会社】

健康経営優良法人の

認定の推進

レーティング

※第三者調査会社による調査結果を偏差値化し、AAAからDDまでの11段階で示したレーティングの内、上から3番目のレーティング

研修投資額

Topics

人権尊重の取り組み

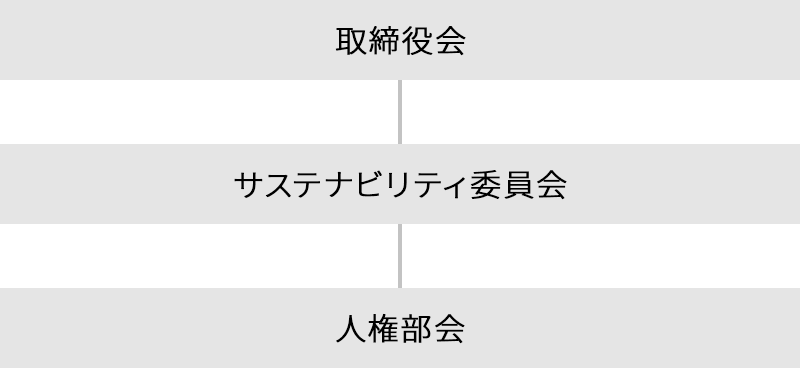

森永乳業グループでは、「国際人権章典」や「国連グローバル・コンパクト」による企業行動規範など、人権に関する国際規範を尊重し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、取締役会で承認された「森永乳業グループ人権ポリシー」を定め、人権尊重の取り組みを推進しています。人権ポリシーの実行については森永乳業株式会社の取締役の人事担当役員が責任者として実施状況を監督しています。

2022年4月には、サステナビリティ委員会内に人権部会を設置し、事業活動に伴う人権侵害リスクを把握し、予防や軽減策を講じる「人権デュー・デリジェンス」を開始しました。森永乳業の取締役会は、これらの活動について定期的に報告を受け、活動プロセスと対策の有効性について監督を行っています。

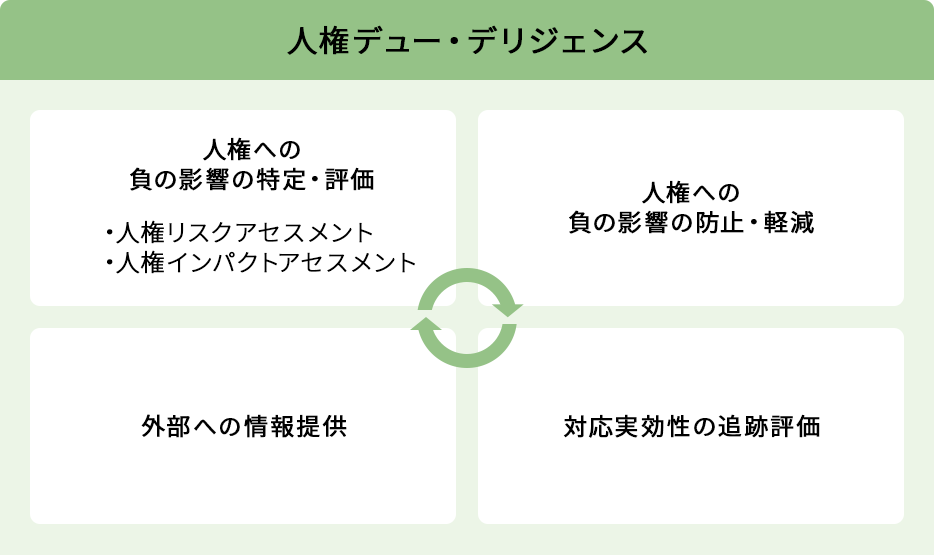

人権デュー・デリジェンスの取り組み

森永乳業グループは、2022年度より人権ポリシーに定めている人権尊重の取り組みを進めるため、事業活動に伴う人権侵害リスクを把握し、予防や軽減策を講じる「人権デュー・デリジェンス」の仕組みを構築し、これを事業に必要なプロセスとして組み込み、継続的に実施しています。

人権リスクの洗い出しと特定(人権リスクアセスメント)

森永乳業グループの人権部会長ならびに関係部署(人財部、サステナビリティ推進部、経営企画部、生産部、海外事業企画管理部、酪農部、調達部等14部署)の責任者が参加し、外部の専門家によるビジネスと人権のグローバル動向に関する講義を受けた後、事業活動における人権課題について議論を行いました。

この議論を踏まえた外部の専門家の調査分析・評価により、森永乳業グループが優先的に取り組むべき潜在的人権リスクを特定しました。

潜在的人権リスクは、カントリーリスク評価 と事業リスク評価を総合して、潜在的人権リスク評価としました(※)。

人権リスク評価の対象範囲

- 国: 森永乳業グループの事業拠点がある8ヵ国

(日本、アメリカ、ドイツ、シンガポール、中国、ベトナム、インドネシア、パキスタン) - 事業:森永乳業グループの全事業

- 人権課題:国際規範に挙げられた人権のうちビジネスとの関連が深い以下20の人権指標を抽出

適正賃金(生活賃金、同一報酬)、労働時間、差別的慣行、労働安全衛生、結社の自由と団体交渉権

強制労働、児童労働、若年労働者の権利、移民労働者の権利、現代奴隷、人身取引、土地及び居住の権利

保安慣行、先住民の権利、マイノリティの権利、性的マイノリティの権利、女性の権利、プライバシーの権利

表現の自由、救済へのアクセス

特定した潜在的人権リスク

- 潜在的人権リスク1:サプライチェーン上の人権侵害への加担

- 潜在的人権リスク2:日本国内の外国人労働者に係わる労働諸問題

- 潜在的人権リスク3:海外拠点の労働者に係わる労働諸問題

- 潜在的人権リスク4:物流サービスの労働者に係わる労働諸問題

- 潜在的人権リスク5:職場の従業員における差別・ハラスメント

- 潜在的人権リスク6:消費者の権利の侵害

※ カントリーリスク

国際的なリスク分析・リサーチ・戦略予測の専門機関のデータに基づき、国別・人権指標別の人権リスクを4段階で評価しました。

※ 事業リスク

国別に、事業規模(売上高、従業員数)から人権リスクへの影響度合いを評価し、事業規模が大きい日本に関しては、従業員内訳データにより人権リスクを評価しました。

※ 潜在的人権リスク

デスクトップ調査と社内ワークショップを通じて、カントリーリスク評価および事業リスク評価に基づき、潜在的人権リスクをライツホルダー・人権指標・バリューチェーンの評価軸で評価しました。

人権インパクトアセスメント

人権インパクトアセスメントとは、事業所で働くメンバーに対する実際の人権影響の有無、影響の程度を評価し、課題を見える化することで、必要な是正へと進めることを目的として実施するものです。当社グループが優先的に取り組むべき潜在的人権リスクに対して継続的に人権インパクトアセスメントを実施しています。

①潜在的人権リスク:日本国内の外国人労働者に係わる労働諸問題

2023年度、森永乳業グループの「株式会社フリジポート 熊本工場」にて人権インパクトアセスメントを実施しました。

株式会社フリジポート熊本工場にて勤務を行う外国籍の技能実習生12名と派遣社員8名の合計20名に加え、熊本工場の工場長、事務部長へのインタビューを、第三者の立場として人権の専門家である経済人コー円卓会議(以下、CRT)に実施頂きました。森永乳業の人財部、サステナビリティ推進部はオブザーバーとして参加しました。

また、労働環境や技能実習生の住環境の確認を行いました。人権影響評価には「尊厳ある移民のためのダッカ原則」を用いて確認をし、以下のように評価されました。

- 重大な人権課題は見受けられなかった。

- 熊本工場は外国籍社員との共存共栄を目指して、様々な取り組みを実施している先駆的で良い職場であると言える。

- 技能実習生と工場との直接対話の機会を設けるなど、配慮された職場環境が整備されている。日本人と外国籍社員とのコミュニケーションが円滑であり、作業手順の指示、不良品等が出たときの説明、相談事など、満足度が高い職場であると言える。また、実習生向けのリクリエーション活動も好評である。

- 外国籍社員がより円滑に業務を行えるように監理会社や派遣会社と協力しながら、現場に様々な創意工夫が見られた。

- 派遣社員においては常時入れ替わることもあり、避難ルートを把握できていない社員がいた。

- 職場が多国籍化していく中、継続的に社員との対話を行っていくことが必要である。

・関連人権課題

適正賃金、労働時間、差別的慣行、労働安全衛生、結社の自由と団体交渉権、強制労働、移民労働者の権利、現代奴隷、救済へのアクセス

・影響を受けるライツホルダー

国内グループ会社および国内サプライヤーの外国人労働者

・負の影響の防止と軽減

- 職場単位での避難経路作成など、非常時に全社員が滞りなく避難できるような体制を構築した。

- 外国人労働者の派遣元の会社を集め、労働安全をはじめとする様々な取り組みについて意見交換を行う「安全連絡会議」を2カ月に1回実施し、管理団体や派遣会社と協力して対話・周知・改善を図る機会を作ることとした。

・対応実効性の追跡評価(2024年)

2023年に実施したインパクトアセスメントにて評価された項目に対しての追跡評価を実施し、以下のとおり問題無く改善されていることを確認しました。

- 避難経路について、非常口や避難経路の認識を高め、配属された人が即時に理解できる工夫が認められる。

- 2023年に技能実習生の寮が新設され、キッチンスペースやシャワー室の混雑が緩和されている。

- 構内に設置している目安箱やヘルプラインについて、入社時の説明を徹底している。また、派遣会社と月に1回「連絡協議会」を実施している。

②潜在的人権リスク:サプライチェーン上の人権侵害への加担

2024年度、森永乳業グループのアロエ原料の調達先である、タイのアロエ原料生産会社と現地のアロエ農家にて人権インパクトアセスメントを実施しました。

アロエ原料生産会社にて勤務を行う従業員に事前アンケートとインタビューを実施し、マネジメント層へのクロージングミーティングを行いました。また、アロエ農家2軒のオーナーと従業員に対してもインタビューを実施しました。

人権影響評価には「尊厳ある移民のためのダッカ原則」を用いて確認をし、以下のように評価しました。

- アロエ原料生産会社・アロエ農家ともに著しい人権リスクは見受けられなかった。

- アロエ原料生産会社においては、一部掲示物等について多国籍社員に対応した複数言語での表記が必要。

- アロエ原料生産会社の構内に設置されている目安箱や相談窓口等の周知を継続的に行うことが必要。

- アロエ農家では、作業中の危険箇所を把握し、しっかりと対策されている。

- また、就学中の子を持ちながらも家族と協力し、育児と仕事が両立できる環境が整っている。

・関連人権課題

適正賃金、労働時間、差別的慣行、労働安全衛生、結社の自由と団体交渉権、強制労働、児童労働、移民労働者の権利、現代奴隷、救済へのアクセス

・影響を受けるライツホルダー

海外サプライヤーの外国人労働者

・負の影響の防止と軽減

- アロエ原料生産会社における作業現場の労働安全衛生上の掲示板や避難経路等、順次複数言語で表記する。

- アロエ原料生産会社構内に設置されている目安箱や相談窓口等の周知を定期的に行う。

※本インパクトアセスメントは、第三者の立場として人権の専門家である経済人コー円卓会議(以下、CRT)に実施頂きました。森永乳業の人財部、サステナビリティ推進部はオブザーバーとして参加しました。

③潜在的人権リスク:サプライチェーン上の人権侵害への加担、物流サービスの労働者に係わる労働諸問題

2024年度、森永乳業利根工場にて構内作業と運送業務を委託している物流会社に対して人権インパクトアセスメントを実施しました。

物流会社にて勤務を行うドライバー5名(社員)、冷蔵庫内作業員7名(社員、シニア社員、契約社員)の計12名に対するインタビューを実施し、また労働環境の確認も行いました。

人権影響評価には「尊厳ある移民のためのダッカ原則」を用いて確認をし、以下のように評価されました。

- 重大な人権課題は見受けられなかった。

- 同社の人権方針について、ポスターの掲示や研修を通じて周知されているが、より認識を深めていくことが求められる。

- 安全教育について、契約社員等も含めた全社員に対し徹底して実施されている。

- 避難訓練について、定期的に実施されているが、夜間の発災を想定した訓練を行っていく必要性を認めた。

- 倉庫内で物流用パレットが高積みになっている。地震発生時の避難経路確保において障壁となることが懸念される。

- 社員向けの内部通報制度はあるが、協力会社の社員やスポットで働く労働者に対しても救済メカニズムを周知していくことが求められる。

・関連人権課題

適正賃金、労働時間、差別的慣行、労働安全衛生、結社の自由と団体交渉権、強制労働、若年労働者の権利、移民労働者の権利、現代奴隷、女性の権利、救済へのアクセス

・影響を受けるライツホルダー

国内サプライヤーの物流サービスを担う労働者

・負の影響の防止と軽減

- 今回の指摘事項を受けて、物流会社にて検討を行い、負の影響の防止と軽減を実施する予定です。

※本インパクトアセスメントは、第三者の立場として人権の専門家である経済人コー円卓会議(以下、CRT)に実施頂きました。森永乳業の人財部、サステナビリティ推進部はオブザーバーとして参加しました。

④潜在的人権リスク:サプライチェーン上の人権侵害への加担 および 日本国内の外国人労働者に係わる労働諸問題

森永乳業グループの取引先である包材メーカーにて人権インパクトアセスメントを実施しました。

⑤潜在的人権リスク:海外拠点の労働者に係わる労働諸問題

森永乳業グループの「Morinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Company」にて人権インパクトアセスメントを実施しました。

Morinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Companyで勤務を行う社員13名と、マネジメント層へのインタビューを行いました。

人権影響評価には「尊厳ある移民のためのダッカ原則」を用いて確認をし、以下のように評価されました。

- 重大な人権課題は見受けられなかった。

- 会社は従業員満足度調査を実施し、相互にコミュニケーションを取るよう努めているが、会社の規定等を理解していない社員がいるため、更なるコミュニケーションの深化が必要と考える。

- 社員が意見や提案を匿名で提出できる仕組みの導入や、対話機会の醸成、そしてフィードバックの実施が求められる。

・関連人権課題

適正賃金、労働時間、差別的慣行、労働安全衛生、結社の自由と団体交渉権、女性の権利、プライバシーの権利、救済へのアクセス

・影響を受けるライツホルダー

海外グループ会社の社員

・負の影響の防止と軽減

今回の指摘事項を受けて、Morinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Companyにて検討を行い、負の影響の防止と軽減を実施する予定です。

※本インパクトアセスメントは、第三者の立場として人権の専門家である経済人コー円卓会議(以下、CRT)に実施頂きました。森永乳業の人財部、サステナビリティ推進部はオブザーバーとして参加しました。

人権ポリシーの浸透

- グループ社員への教育

2022年度は国内グループ会社の社員7,187人に対して「人権ポリシー」に関する研修を実施し、人権ポリシーの周知活動を実施しています。※国内グループ会社の社員、派遣社員、契約社員、パートおよび協力会社社員など職場を同じにする方々を対象としています。

- 採用担当者に向けた教育

森永乳業では、公正な採用選考を行うため、採用担当者に教育を実施しています。厚生労働省の「公正な採用選考の基本」に則り、家族状況や生活環境の把握を禁止し、採用対象者の基本的人権を尊重し、適性・能力に基づいて採用を行っています。また、採用担当者は同基本を確認し、採用対象者に適切な質問をするように心がけています。

強制労働・児童労働

森永乳業グループではコーヒー豆やパーム油などを原材料として使用していますが、いずれの原材料の産地においても、強制労働や児童労働の懸念がありました。

そこで当社グループは、「森永乳業グループ人権ポリシー」において「すべての企業活動における強制労働、児童労働の禁止」を定め、取引関係者に対しても理解・遵守を求めています。強制労働や児童労働などの人権侵害やその他差別の原因を絶つための体制整備や、生活賃金の確保を目指し、持続可能な農業基準を遵守する農園にだけ与えられる「レインフォレスト・アライアンス認証(www.rainforest-alliance.org/lang/ja)」農園からのコーヒー豆の調達(※)や、強制労働や児童労働の禁止、すべての労働者に対して生活賃金を支払う事が認証要件となっている「RSPO認証パーム油」の調達を進めています。

サプライヤーに対しては、調達ポリシー、サプライヤーガイドライン、個別原材料調達ガイドラインを周知し、強制労働・児童労働が行われていない原材料の調達を強く求めています。

また、CSR調達アンケートで、人権や環境、コーポレートガバナンス等のリスクについてモニタリングを実施しています。

※ 森永乳業では、レインフォレスト・アライアンス認証を受けた、ブラジルのダテーラ農園のコーヒー豆を100%使用した「マウントレーニア ディープエスプレッソ」を販売しています。

詳細はTopics「持続可能な原材料調達」をご覧ください。

苦情処理メカニズムについて

森永乳業グループでは、サプライチェーンを含めた人権尊重を目指しており、自社の負の影響の防止・軽減を目指すとともに、発生した負の影響の救済を行う「苦情処理メカニズム」(相談者申し立てを受け付け、適切な是正策を実施するための仕組み)として「一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(以下、JaCER)」に入会しました。

JaCERは、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく非司法的な苦情処理プラットフォームを提供し、専門的な立場から会員企業の苦情処理の支援を行う団体であり、JaCERの苦情処理プラットフォームは、匿名での通報が可能で、当社グループとの関わりの中で、人権の観点から悪影響を受ける、もしくは悪影響を受ける可能性がある社内外のステークホルダーはどなたでも利用出来ます。当社グループに関わる通報について、人権に関する悪影響が生じた、または悪影響の一因となったと特定された場合、当社グループはJaCERの持つ専門的な知見などの助言を受けながら、影響を受けた当事者を救済していきます。

2023年度に社外から寄せられた人権侵害に関する通報件数は、0件でした。

通報窓口は一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)よりお入りください

カスタマーハラスメント基本方針

<はじめに>

森永乳業グループは「かがやく“笑顔”のために」をコーポレートスローガンに、「健康で幸せな生活に貢献し豊かな社会をつくる」ことを経営理念に掲げ、お客さまの声を真摯に受け止めて満足と信頼をいただける商品やサービスの提供を心掛けています。

一方で、当社グループの商品やサービスをご利用されるお客さまの中には、社会通念上不相当な言動(社員の人格を否定する言動、暴力や暴言、セクシャルハラスメント等)があり、社員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招くものもあります。

お客さまと社員の人権をともに尊重し、継続的に安全・安心な商品やサービスをお届けするために、「森永乳業グループ カスタマーハラスメント基本方針」を策定いたしました。

<カスタマーハラスメントの定義>

お客さまからの言動・要求のうち、妥当性を欠くもの、妥当であっても手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当社グループで働く社員の就業環境が害されるもの。

<対象となる行為>

- 身体的な攻撃(暴行、傷害)

- 精神的な攻撃(脅迫、恫喝、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)

- 威圧的な行動

- 土下座の要求

- 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

- 差別的、性的な発言や行動

- 当社グループで働く社員個人への攻撃や要求

- SNSやインターネット上での誹謗中傷

- プライバシーを侵害する行為

上記の定義および行為例は、厚生労働省発行の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき策定しています。行為例は例示であり、カスタマーハラスメントはこれらに限定されません。

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」はこちらからご覧ください。

<社員への対応>

本方針による企業姿勢の明確化、当社グループで働く社員への周知・啓発

カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の策定

当社グループで働く社員のための相談・報告体制の整備

当社グループで働く社員への教育・研修の実施

<カスタマーハラスメントが発生した場合の対応>

カスタマーハラスメントに該当すると当社が判断した場合は、商品・サービスの提供やお客さま対応をお断りさせていただく場合がございます。

悪質なものや犯罪行為と判断した場合は、警察や弁護士などに相談の上、法的措置なども含め厳正に対応いたします。

多くのお客さまにおかれましては、上記に該当するような事案もなく、当社グループの商品・サービスをご利用いただいておりますが、万が一お客さまからカスタマーハラスメントに該当する行為がありましたら本方針に沿って対応いたしますので、ご理解、ご協力を宜しくお願いいたします。

制定:2025年4月

森永乳業株式会社

代表取締役社長

大貫陽一

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン

森永乳業グループでは、多様性を認めるだけではなく、多様な背景を持つすべての従業員が個性や強み・能力を存分に活かすことが、企業価値を創出し続けるための要であると考えています。そこで森永乳業は、「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン宣言」を発信し、全社一丸となってさまざまな施策を行っています。

【ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン宣言】

わたしたちは、

- 社員の多様性を尊重し、すべての社員が強みを最大限に発揮できる職場づくりに取り組みます。

- ワークもライフも、社員の「笑顔」と「活き活き」を応援します。

- 一人ひとりが笑顔で活き活き働くことで、私たちならではの価値を社会にお届けし続けます。

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進

「ダイバーシティ&インクルージョン」を全従業員が正しく理解し実現するために、全国の事業所でダイバーシティ&インクルージョンに関する説明会を実施しました。2017年度からは当社を含む食品企業で「ダイバーシティフォーラム」を1年に1回以上共催しており、2023年度は「なぜダイバーシティが会社に必要なのか、私たちにできることとは」をテーマとした講演会のほか、女性社員を対象としたキャリアセミナーや、LGBTQに関するセミナーを実施しました。

女性活躍推進

LGBTQ相談窓口

育児支援制度

男性の育児参加への意識を高めるため、森永乳業では、「配偶者出産休暇」を2015年度より導入しました。さらに、2022年度から開始された出生時育児休業(産後パパ育休)では、国の基準を上回り「100%有給(給与・賞与を100%支給の上、休業できる制度)」として導入しました。当社では、育児休業の期間を「大切な子どもを育み、親になる」ための貴重な期間と捉え、育児休業の愛称を「はぐくみ期間」としました。また、育児にかかる費用の一部を出生時や小中高入学時に祝い金として補助する「はぐくみ祝い金」の設置や、子が生まれた社員へ当社商品「赤ちゃんのビフィズス」の配布などを行っています。性別に関わらず育児休業を取得する社員が増えることで、業務効率や属人化を見直す機会となり、事由に関わらず誰もが休みやすく、また働きやすい環境を整えています。

こうした取り組みが評価され、厚生労働省から、高い水準で子育て支援に取り組む企業を証する「プラチナくるみん」認定を受けました。

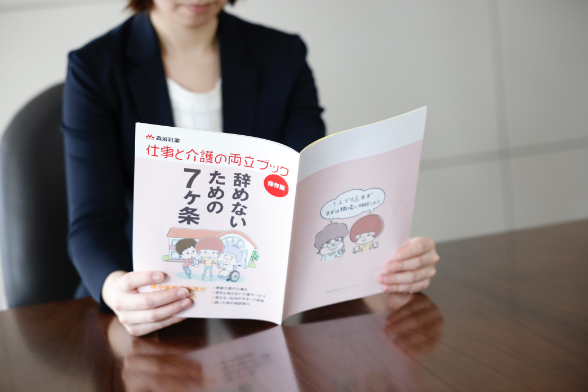

介護支援制度

障がい者雇用

森永乳業では、新卒・キャリア採用を問わず、多様なバックグラウンドを持った方を採用しています。障がいのある従業員もそれぞれの個性を活かせる部署で、自身の能力を発揮しています。

グローバルで働く社員たち

森永乳業グループは、10年ビジョンで海外売上高比率15%にする計画をしています。

海外事業においては現地の事情や背景を理解し、事業拡大を推進していくことが重要となるため、その知見を兼ね備えた現地の優秀な人財を積極的に採用しています。

キャリア採用・リターンジョブ制度

多様な経験をもっている人財を採用する制度として「キャリア採用」や、「リターンジョブ制度(退職者再雇用制度)」を導入しています。

柔軟かつ多様な働き方の奨励

ワーク・ライフ・バランス/柔軟な働き方の推進

森永乳業では、「ノー残業デー」「マイ・ホリデー制度」「インターバル制度」といった制度を導入し、社員のこころと身体の健康の維持・向上を図っています。2014年度から法令化に先駆けて全事業所で導入した「インターバル制度」は、時間外勤務などを含んだ勤務終了時から翌日の勤務開始時までに、一定時間のインターバルを保障することにより従業員の休息時間を確保しています。

また、柔軟な働き方を後押しする制度として、「在宅勤務・サテライト勤務制度」「時差勤務制度」や「フレックスタイム制度」などを導入しています。「在宅勤務・サテライト勤務制度」は、時間資源の有効活用による業務生産性の向上および仕事と私生活の両立のため、育児や介護等の事由がなくても利用可能なものとして、2017年度に導入しました。また2021年度には埼玉支店にサテライトスペースを設置し、近隣に住む東京の事業所の社員が利用できるようにしました。

また、人事部門は定期的に働き方や労働基準などのセミナーやワークショップに参加し、知見を獲得するとともにより柔軟な働き方について検討を行っています(2023年度は「治療と仕事の両立」、「インターバル制度」「レジリエンス」「産後パパ育休制度改正」などのワークショップに参加しました)。

このように働き方を見直すことで、多様な背景を持つすべての社員がそれぞれの能力を充分に発揮できるよう、努めています。

労働法規遵守の取り組み

長時間労働の削減

森永乳業では、社員の労働時間については国内外の法令を遵守し、適正な申告・管理を行うとともに、ノー残業デーの設定、職場単位での業務の効率化など長時間労働の削減に取り組んでいます。

また、時間外労働について、法令で定める上限よりも厳しい基準を設けています。

賃金について

「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」や賃金や労働時間など労働者の人権に関する諸条約などの国際行動規範を支持することを「森永乳業グループ人権ポリシー」にて宣言しており、各国の法令で定める最低賃金を遵守しています。

また、同一等級において男女間で統一された報酬体系を適用しています。

公平公正な雇用

森永乳業では、有期の契約従業員が一定の経験を積んだ場合について、無期の雇用契約に変更することができます。また、雇用期間の定めのないいわゆる正規従業員への登用制度を導入するなど、従業員区分における責任範囲、期待役割を明瞭にして、多様な従業員が活躍できるように努めています。また、退職従業員のリターンジョブ制度も設け、再び森永乳業で力を発揮したいとの希望を持つ人の要望に応えるとともに、在職中に蓄積した経験やスキル、他社で活躍した経験の有効活用をはかっています。

労使との対話

森永乳業では、ユニオンショップ制度を採用し、全森永労働組合を組織して労使の対話の場としています。全森永労働組合は管理職など労働協約で定める社員を除く全正規従業員100%が加入しています。

会社と組合は相互の理解と協力をはかるため、経営協議会を開催することを労働協約に定めており、経営陣と組合代表者が出席する総合経営協議会を年に2回開催している他、事業所と組合支部間においても事業所経営協議会を開催しています。また、「安全対策労使会議」「労働時間対策労使会議」をそれぞれ年に2回開催し、職場の労働安全衛生の維持向上に努めており、賃金の引き上げと賞与に関する協議、賃金以外の労働条件の改善に向けた協議も実施しています。さらに、各種の社内規程の改定時等には組合に事前提案を行い、協議を経て改定を実施するなど、全森永労働組合と密にコミュニケーションをとっています。

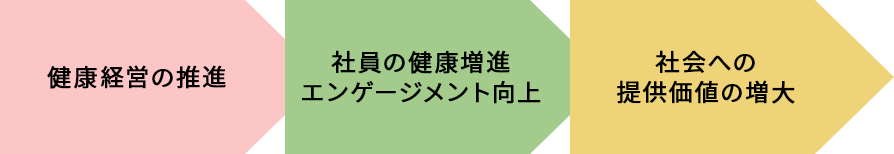

健康経営の実践

森永乳業グループの経営理念は「乳で培った技術を活かし私たちならではの商品をお届けすることで健康で幸せな生活に貢献し豊かな社会をつくる」であり、これを実践するためには、私たち森永乳業グループの社員自身が健康であることが何よりも重要であると考えています。健康経営の推進によって、社員の健康の維持・増進と一人ひとりが活き活きと働ける環境の整備を図り、当社グループが社会に対して提供する価値をより大きくしてまいります。

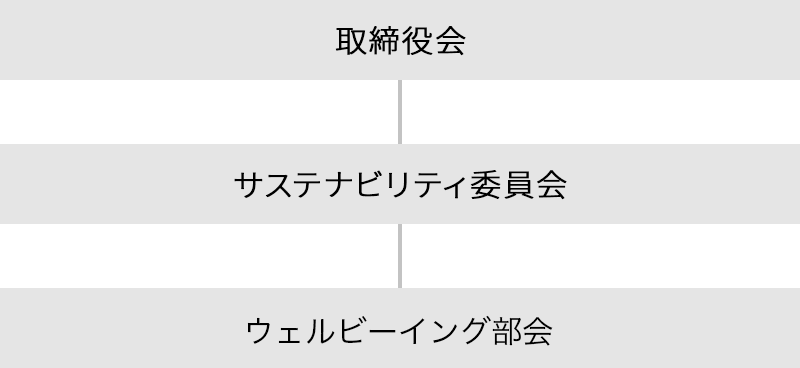

マネジメント体制

森永乳業グループは、サステナビリティ委員会内にウェルビーイング部会を設置しており、健康経営推進についてモニタリングを実施しています。 森永乳業の取締役会は、これらの活動について定期的に報告を受け、サステナビリティ委員会の活動プロセスと対策の有効性について監督を行っています。

取り組みと目標

森永乳業グループでは、健康経営の推進にあたり健康経営戦略マップを作成し、健康課題を特定したうえで、

その解決に向けた取り組みを実施しています。

解決に向けた大きなテーマとして、「生活習慣の改善」「健康診断の有効活用」「健康関連知識の向上」「組織・職場の環境改善」を掲げ、それぞれ目標を設定しています。

社員一人ひとりが健康意識を高め、行動を変えていくことで、健康で活き活きと活躍できる会社を目指していきます。

| 経営課題解決に向けた 方向性 |

取り組み項目 | 2025年度 目標 | |

|---|---|---|---|

| 生活環境の改善 | 健康アンケートの実施 | 適切な食生活を意識した社員の割合 | 80%以上 |

| 運動習慣(※1)のある社員の割合 | 50%以上 | ||

| 良好な睡眠者の割合 | 50%以上 | ||

| 良好でない飲酒習慣(※2)の社員の割合 | 5%未満 | ||

| 40歳以上の血圧リスク者の割合 | 1%未満 | ||

| 40歳以上の血糖リスク者の割合 | 1%未満 | ||

| 40歳以上の糖尿病管理不良者の割合 | 1%未満 | ||

| 40歳以上の適正体重維持者率 | 70%以上 | ||

| ハビット活動・運動イベント他 | ハビット(※3)参加率 | 80%以上 | |

| 無料の歯科健診 | 歯科健診の受診率 | 70%以上 | |

| 禁煙に対する支援(禁煙週間・治療費補助) | 喫煙者率 | 10%未満 | |

| 健診の有効活用 | 定期健康診断受診率 | 定期健康診断の受診率 | 100.0% |

| 定期健康診断後の精密検査受診率 | 定期健康診断後の精密検査受診率 | 50%以上 | |

| 特定保健指導の勧奨 | 特定保健指導の受診率 | 50%以上 | |

| 危険値該当者へのフォロー | 危険値該当者フォロー率 | 100.0% | |

| がん早期発見の取組み | 人間ドック受診率 | 70%以上 | |

| 生産性向上 | アブセンティーズム | 社員一人当たりの年間の平均欠勤・休職日数(※4) | 1.5日以下 |

| プレゼンティーズム | 出勤しているにも関わらず、心身の健康問題により パフォーマンスが低下している状態(損失率)(※5) |

15%以下 | |

| 傷病による休職者の状況 | 全社員に占める休職者数の割合 | 1%未満 | |

| 社員エンゲージメント | 社員エンゲージメントレーティング | A | |

| 健康関連知識の向上 | 健康関連セミナー | セミナー参加人数(年間) | 1,600名以上 |

| ラインケア研修(※6) | 対象者に対する研修カバー率 | 50%以上 | |

| 女性の健康課題に関する動画視聴カバー率 | 女性の健康課題に関する動画視聴カバー率 | 50%以上 | |

| 施策ごとの満足度 | セルフケア研修 | 80%以上 | |

| ラインケア研修 | 80%以上 | ||

| 組織・職場の環境改善 | 長時間労働者の健康管理(労働時間管理含む) | 長時間労働者数 | 180名未満 |

| ストレスチェックの実施 | ストレスチェック受検率 | 90%以上 | |

| 総合健康リスクスコア(※7) | 80未満 | ||

| 高ストレス者率 | 10%未満 | ||

| メンタル外部相談窓口の設置 | 相談窓口の年間利用者数 | 100名以上 | |

※1 週2回30分程度の軽い運動

※2 3合以上/週3回以上

※3 森永健康保険組合主催の生活習慣改善・健康づくりキャンペーンの愛称

※4 私傷病による欠勤・休職日数総数/(期首・期末の社員数平均)

※5 SPQ:東大1項目版

※6 管理職が部下のメンタルをケアする方法を学ぶ研修

※7 職場環境に起因する健康問題の発生リスクを示す指標(全国平均が100で、数値が小さいほど良好な状態)

健康経営 主要施策

生活習慣病等発症予防のための取り組み

- さまざまな支援・サポート

森永健康保険組合では、30歳以上を対象に人間ドックの受診費用補助を行っています。また、20歳代より罹患の可能性のある子宮頸がんについては、郵送検診を無料で受けられる制度も設けています。さらに森永乳業では、がん予防の観点より、50歳以上の人間ドックや婦人科系のがん検診に対して費用補助をしており、2020年度にはがん専門医による「女性のがんを考える」社内講演会を実施しました。 -

健康診断データの連携とフォローアップ

産業保健スタッフ(産業医、保健師、看護師)や事業所健康管理責任者により、健康ハイリスク者管理を充実させ、2次検査の受診勧奨や保健指導を実施しています。また、口腔内の健康が全身の健康に影響することから、歯科健診の無料実施の拡大にも力を入れています。そのほか、特定保健指導受診者に対して「自社のサプリメント商品」を活用し、生活習慣改善をはかる取り組みも実施しています。

無料歯科検診の実施

メンタル不全の予防、低減のための取り組み

森永乳業ではメンタルヘルス研修を実施している他、管理職向けのラインケア教育やオンライン研修を実施しています。

また、ストレスチェック後の組織診断を全事業所で実施し、必要に応じてカウンセラーによる個別フォローアップを行っています。さらに外部のメンタルヘルス相談窓口と提携し、ご家族も含めていつでも気軽に相談できる環境を整えています。

女性の健康に関する取り組み

女性のホルモンバランスはライフステージによって変化し、カラダと心の不調や、女性特有の病気に大きな影響を与えています。

そこで、女性特有の悩みについて電話とメールで相談できる「女性の健康に関する相談窓口」を設置しました。

相談は保健師が担当し、女性はもちろん、女性を部下にもつ上司も女性部下の体調等について相談が可能です。なお、相談内容は守秘義務が厳守されます。

2023年度は「働く女性のヘルスケアについて」と題して、 女性の健康支援を通じて、誰もが健康で活き活きと働ける職場づくりを目指すための取り組みについて解説した動画の配信を実施しました。

女性のヘルスケア支援制度(森永乳業のみ)

・生理休暇(月1日は有給で取得可能、半日および時間単位で使用可能)

・無料の子宮頸がん郵送検査

・人間ドック費用補助

・乳がん・子宮頸がん検診費用補助

・不妊治療のための積年利用

・産休育休以外の、妊娠に関わる各種制度(つわり休暇、通院時間、短時間勤務など)

治療と仕事の両立支援制度

森永乳業では、継続的な治療が必要な社員が安心して働き続けられるよう、治療と仕事の両立のための「時差勤務」「短時間勤務(勤務時間を最大2時間短縮)」「短日(週4日)勤務」を制度化しています。

また、休業からの復職支援策として、以下のプログラムを実施しています。

- 外部リワーク機関との連携により、復職後安定して勤務が継続できるように支援

- 休業からの復職時に、短時間ならし勤務を含む「復職支援プログラム」を標準制度化

- 復職後、定期的な産業医面談(原則6カ月間)を実施

「健康経営優良法人」に認定

経済産業省と日本健康会議(※)が共同で選出する「健康経営優良法人(大規模法人部門)」に2020年度より認定されています。また、グループ会社の横浜森永乳業株式会社も2023年度より中小規模法人部門にて認定されています。

※ 少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体

人財育成

森永乳業は、100年を超える歴史を通して、お客さまにとっての品質にこだわる企業風土を培ってきました。これからの100年に向け、築きあげてきたものを大切にしながら、従業員がお客さまと仲間と自らの笑顔のために、未来へ一歩踏み出し成長し続けてまいります。

人財を資本と捉え、投資する

お客さまから選ばれる企業であり続けるためには、社会課題の解決と収益力向上の両立による、企業価値向上が必要だと考えています。そのためには、社員一人ひとりが持つ“知”を結集し、チャレンジ精神をもって、独自の価値を生み出す組織であり続けなければなりません。当社グループは、その源泉となる「人財」を重要な資本と捉え、人的資本への一層の投資により、新たな価値の創造と持続的な成長を目指します。

目指すのは「高い専門性と多様性に富んだ活力ある人財集団」

お客さまから選ばれる価値を生み出す組織であるためには、社員一人ひとりが学び続けるとともに、多様な意見が活発に議論される組織風土をつくることが不可欠であると考えます。私たちは、社会に健康価値を提供する企業として、社員の健やかで充実した人生に貢献するとともに、高い専門性と多様性に富んだ活力ある人財集団の形成を目指します。

目指す姿に向けたアプローチ

目指す人財集団の形成を実現するためには、「人」「組織」、それぞれのアプローチが重要です。人づくりでは「個人の自律」と「専門能力の発揮」に向けたアプローチ、組織づくりにおいては「多様な価値の結合」と「挑戦を称賛する風土」に向けたアプローチ、それらを両立させることが必要だと考えています。

各職場で人を育て、社員自身も自ら成長し続けようとする風土が根付き、育成のサイクルが永続的に回っていく。これが、森永乳業が理想とする人財育成であり、このような考え方をもとに、さまざまな人財育成プログラムを推進しています。

・人づくり「個人の自律」

社員のキャリア自律支援の取り組みを強化しています。

キャリアの自律度を高めることは、社員のパフォーマンスや仕事の充実感を高めることに繋がると考えています。

積み重ねた自己資源からWill(志)、Can(強み)、Must(役割)を認知することでやりがいを見出し、未来のありたい姿に向かって自律的に行動していくための支援を目的とした「キャリア開発研修」を2023年度より実施しています。また、個人の環境変化に応じた成長を促すため、キャリア自律に関する情報の定期的な発信やeラーニング等の紹介などで、学び高め続ける機会を提供しています。

併せて、上司への支援として、実際にキャリア自律の考え方を部下育成に取り入れている実践例の横展開や社内公募制度の異動対象部門を拡大するなど、キャリア自律を促進するための環境づくりも並行して進めています。

・人づくり「専門能力の発揮」

「世界で独自の存在感を発揮できるグローバル企業」を目指し、海外事業の育成・成長に力を入れています。

グローバル人財を増やし、育てることが重要であると考え、海外で活躍できる社員をより多く確保していくために、グローバル人財の要件定義を明確にし、グローバル人財プール制度の構築を図っています。

階層・役割ごとに選出された候補者に対し適切なトレーニングを計画し、グローバル人財育成に関するプログラムを充実させています。

また、「森永ミルク大学」では「技術・技能の伝承」「品質技術の維持向上」を目的とする生産部門の社内教育機関として、さまざまな社員教育を行っており、各種専門家を育成することで、品質の維持・向上に努めています。

・組織づくり「多様な価値の結合」

当社グループでは、多様性を認めるだけではなく、多様な背景を持つすべての従業員が個性や強み・能力を存分に活かすことが、企業価値を創出し続けるための要であると考えており、多様な価値の結合のため、様々なダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを行っています。

詳細は、Topics「ダイバーシティ&インクルージョン」をご覧ください。

・組織づくり「挑戦を称賛する風土」

新規事業創出プログラム「Mori “NEW”」

2022年度から公募型の新規事業創出プログラム「Mori “NEW”」を開始しました。

本プログラムは、社員が自らのアイデアを発表して終わり、ではなく事業化を視野に社外の助言・支援も得ながらアイデアを具現化・精緻化し、採択を目指します。

採択後は、社内関係部門の支援・連携や社外との協働も視野に、事業化に向けて取り組むことができる体制を構築しています。

このプログラムをひとつのきっかけに、森永乳業グループ内でさまざまな挑戦が生まれ、点と点がつながっていく未来を創りたいと考えています。

社内表彰制度「Morinaga Milk Awards」(MMA)

森永乳業グループは、常に挑戦し続ける企業を目指し、社内表彰制度「Morinaga Milk Awards」(MMA)を導入しています。

MMAでは社長賞、トライアル&エラー大賞やサステナビリティ大賞など、複数の賞を設け、成果への表彰はもちろんのこと、行動やプロセスに対する賞を設け、挑戦する社員を応援しています。

人財評価の取り組み

森永乳業グループは、等級ごとに定義した役割に照らして、半期ごとに社員の貢献度を評価する評価制度を採用しています。

期首の目標設定、期中のアドバイスやフォロー、結果のフィードバックなどを通じて社員の自律性を支援しています。

その他にも、直属上長だけでなく組織全体で個々の社員の育成方針やアプローチを議論する人財活躍会議、組織ごとに評価者が集まり部下評価の目線合わせを行う評価会議の開催などにより、人が育つカルチャーの醸成や納得性の高い人財評価の実現を目指し、取り組んでいます。

関連リンク

育成制度

エンゲージメント向上の取り組み

「高い専門性と多様性に富んだ活力ある人財集団」」を目指しての取り組みを進めるにおいて、社員のエンゲージメントを重要な基盤と位置付けています。「社員の会社に対する共感」状況の可視化・共有を目的として、年に1回エンゲージメント調査である「活き活きサーベイ」を実施しています。

「活き活きサーベイ」は、会社全体はもちろん、職場ごとの結果も見える化し、職場と共に会社として課題解決に取り組んでいます。各職場では、活き活きサーベイの結果をもとに職場内で対話を行い、改善項目を決め、アクションプランを設定するなど、PDCAサイクルを回しています。

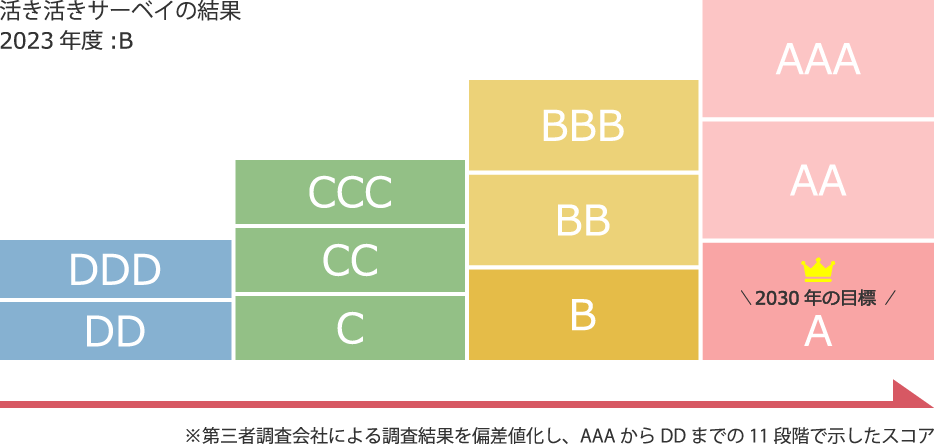

活き活きサーベイの結果は、DDからAAAまでの11段階に分かれており、森永乳業グループは2030年度に「A」を目指しています。

労働慣行・労働安全衛生の取り組み

森永乳業グループは、社員の健康と安全を重要なテーマの一つとして位置付けています。

グループ全体の総括安全衛生管理者を社長、全社安全衛生管理事務責任者を人財部長とし、「森永乳業グループ 安全衛生基本ポリシー」のもと、労働安全衛生を監督する体制を構築しています。

年に一度、全国労働衛生週間に、安全衛生計画における目標設定や、各事業所の安全衛生委員会で労働災害への対策、災害件数などを共有・議論しています。また、人財部、労働組合、産業医で組織する衛生委員会を毎月実施し、グループ全体の労働時間管理の確認や健康・安全衛生に関する教育・セミナー開催や、ストレスチェックの結果の共有などを実施し、社員の安全衛生管理に取り組んでいます。

労働慣行・労働安全衛生に関するリスクアセスメント

新規事業を実施する際には、適正な労働慣行の順守を確認するために労働問題のリスクアセスメントを行っています。

具体的には、海外で新たな事業を展開する際は、プロジェクトマネジメント体制を敷き、その国の法令遵守状況等のチェックリストを作成し、海外事業部門および人事部門で確認を行っています。課題が発見された際には、速やかに是正するように通達し、改善が確認されるまで監督しています。

既存事業では、法令遵守はもちろんのこと、社員の安全衛生推進を目的に、過重労働発生リスクのアセスメントと是正対策を行っています。

勤怠管理システムを用いた月次・年次での労働時間管理、「残業に関するアンケート」による実態の把握、長時間労働を行っている社員に対して産業医との面談を義務付けるなど、労働時間の適正化に取り組んでいます。

森永乳業またはグループ全体の労働時間、ならびに安全に関しての労使会議をそれぞれ半期に1回(年2回)、人財部と労働組合とで実施しています。労使で議論し、社員の健康および安全衛生管理に取り組んでいます。

また各事業所では衛生委員会を毎月実施し、健康や衛生に関して、職場環境の取り組み推進やセミナー開催、ストレスチェックの結果の共有などを行い、社員の安全衛生についてリスク低減の効果を確認するとともに、さらなる取り組みの強化につなげています。

生産事業所におけるリスクアセスメント

・安全衛生監査の実施

森永乳業グループでは、安全衛生に関する監査チェックリストを用いて、生産部門の事業所毎に、書類や製造現場の内部監査を半期に1回の頻度で実施し、労働災害の未然防止と法令遵守、安全衛生活動のレベルアップに努めています。また、本社安全衛生担当による本監査を少なくとも3年以内の頻度で全事業所に対して行っており、2023年度は、11事業所を対象に実施しました。

各事業所の安全衛生内部監査の監査員については、グループ内でアセッサー制度を設けており、監査員の育成については本社主導で研修を開催して、知識レベルの向上と監査において注意すべき事項や評価基準のすり合わせを実施しています。

・新設備での安全確保

新工場の稼働前や新規設備の導入時、建築構造物や製造工程の大幅な変更時に設備安全点検を実施しています。過去の災害事例を教訓とした対策がなされていることや、法令を遵守していることを中心とした事前点検を行い、確実に安全な操業を開始できるかを確認しています。

労働安全衛生に関する教育

社員への安全衛生教育

1. 危険体感機による安全教育

はさまれや巻き込まれ、圧縮空気や感電などの危険を体感できる機械3台をセットにして、生産部門の事業所に順次貸し出し、危険を体感して安全教育に活用しています(2023年度は11事業所で実施)。

2. 本社安全担当が独自に作成したe-ラーニングを開講して、2023年度は4回配信し、述べ約1.4万人が受講しました。

3. 生産部門の事業所を中心にKYT基礎4ラウンド法※の定着を進めています。KYT基礎4ラウンド法により危険感受性の向上と、作業前に危険予知を行うことで危険に備える安全基本行動を実践することが期待できます。KYT基礎4ラウンド法を事業所で教育する仕組みをつくることを目的として、トレーナーを育成する研修を社外から講師を招いて開催しています(2023年度は10回開催し、各事業所より選抜された50名が受講しました。)。

※危険予知訓練を4つの手順に沿って行う手法

安全衛生推進活動

「ご安全に!」活動

森永乳業グループの生産部門では「ご安全に!」活動を推進しています。

「ご安全に!」活動とは、安全と健康はすべてに優先されるべき価値である、との認識から、「おはようございます」や「お疲れさまでした」などの挨拶の代わりに「ご安全に!」という言葉を交わす活動です。その言葉の根底にある思いは、相手や仲間に対して、今日も一日安全を最優先して作業を行い、出勤した姿で無事に作業を終えて帰宅するように安全第一で働きましょう、という思いやりの心を持った声掛け活動です。また、自分自身に対しても、絶対に怪我をしない、させない、という安全宣言をかねて、「ご安全に!」活動を推進しています。

労働衛生週間

年に一度、全国労働衛生週間に、安全衛生計画における目標設定や、各事業所の衛生委員会で労働災害への対策、災害件数などを共有・議論しています。

海外赴任者に対する労働安全衛生の取り組み

海外赴任前の社員に対して外務省が渡航先別に推奨する予防接種を渡航前に受けるように案内しているほか、海外赴任者およびその家族に対して、清潔かつ安全なサービスアパートメント・コンドミニアムの確保を行うなど、海外駐在中の労働安全衛生の確保に努めています。また海外医療アシスタンスサービスを契約しており、現地病院の斡旋や医療相談サービスの提供、有事には迅速に医療搬送を行う準備を整えています。さらに海外セキュリティサービスも契約しており、現地での事件事故に関する迅速な情報提供、赴任前の危機管理セミナー実施等の情報提供、有事の緊急避難支援といった安全に関する取り組みも行っています。

認識するリスクと機会の例

リスク

- 地域コミュニティへの配慮やコミュニケーション不足による信頼低下

- 地域住民からの反対による操業停止など、操業への影響

機会

- 地域固有課題の発見・解決を通じた地域連携強化による信頼獲得

- 地域からの雇用創出

主なアクション

- 各事業所における地域コミュニティに関する取り組みの情報連携

- 各事業所への情報提供、サポートの実施

- マテリアリティと連動した中期的な地域活動の推進

- 地域連携協定の取り組み拡充・拡大

2030年度までの目標

参加人数(’21~’30年度)

グループ全体の事業所の割合

Topics

工場見学

工場見学を通じた地域コミュニティとのコミュニケーションの活性化

地域コミュニティは森永乳業グループの企業活動にとって重要な存在であり、わたしたちはその持続的発展に向け、コミュニティのみなさまと充実したコミュニケーションを図るべく、多様なプログラムを展開してきました。

その一つが「工場見学」です。2020年よりコロナ禍の影響を受けて工場見学を休止しておりましたが、2023年9月に利根工場(茨城県常総市)見学者通路を新規オープンし、2024年3月に神戸工場(兵庫県神戸市)の見学者通路をリニューアルオープンしました。

当社の工場見学は、商品の原料からお客さまに届くまでの仕組みや、安全衛生に関する工夫や環境への取り組み、働く人の思いなどを実感できるプログラムとなっており、小学校の皆さまを中心に、地域の方々にご好評を頂いております。

私たちは、これからもこうした取り組みを強化し、サステナブルな社会づくりに繋がる地域コミュニティとのコミュニケーションや、次世代成長支援に努めていきます。

関連リンク

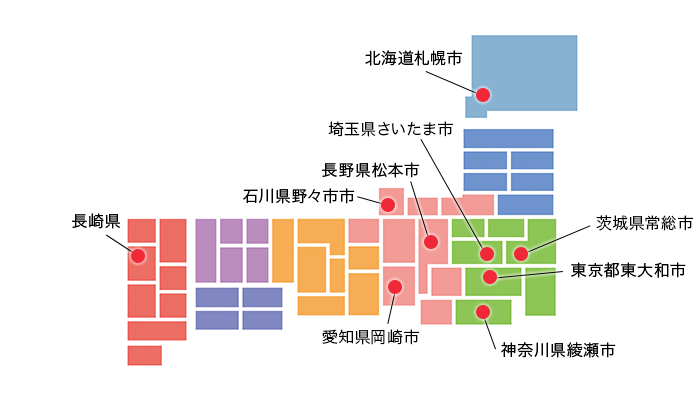

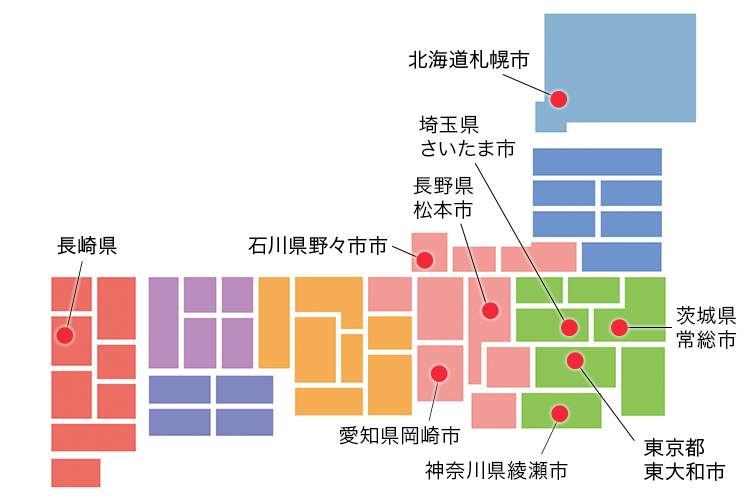

地域連携協定 ― 自治体との連携で地域の健康推進と活性化へ ―

森永乳業グループでは、地域との共生を目指し、事業所所在地の自治体が抱える社会課題に対して、自治体と協力し、課題解決を目指す「包括連携協定」を締結しています。当社グループの商品やサービスを通じて、健康寿命の延伸を含む、主に地域の方々の健康に寄与する取り組みを行っています。

包括連携協定以外にも、日本全国で清掃や災害時の連携に関する個別協定を15か所以上で締結し、地域への貢献に努めています。

| No | 市町村 | 内容 | 締結年月 |

|---|---|---|---|

| 1 | 愛知県岡崎市 | 森永乳業グループの商品、サービスを通じて、健康づくり、食育、子育て支援に関することなどを実施する包括連携協定を締結。 | 2024年5月 |

| 2 | 茨城県常総市 | 森永乳業グループの商品、サービスを通じて、子育て支援及び、市民の健康増進に関することなどを実施する包括連携協定を締結。 | 2024年2月 |

| 3 | 埼玉県さいたま市 | 森永乳業グループの商品、サービスを通じて、地域・暮らしの安心・安全、災害対策及び、健康増進に関することなどを実施する包括連携協定を締結。 | 2023年12月 |

| 4 | 神奈川県綾瀬市 | 森永乳業グループの商品、サービスを通じて、健康寿命の延伸及び、子供から高齢者までを対象とした健康意識向上に関することなどを実施する包括連携協定を締結。 | 2023年2月 |

| 5 | 北海道札幌市 | 森永乳業グループの商品、サービスを通じて、健康寿命の延伸及び、子供から高齢者までを対象とした健康意識向上に関することなどを実施する包括連携協定を締結。 | 2022年12月 |

| 6 | 石川県野々市市 | 森永乳業グループの商品、サービスを通じて、子育て・高齢者支援、健康情報の啓発などを実施する包括連携協定を締結。 | 2022年8月 |

| 7 | 長崎県 | 長崎県、長崎県立大学、長崎新聞社、五島市との包括連携協定。 五島市における生活習慣の現状と健康状態の関連性を共同研究で調査・分析、得られた成果の情報発信、健康をテーマにした料理教室、食育活動などを実施する包括連携協定を締結。 |

2021年11月 |

| 8 | 長野県松本市 | 森永乳業グループの研究、商品、サービスを通じて、健康課題解決や、デジタルを活用した健康情報の啓発などを実施する包括連携協定を実施。 | 2021年11月 |

| 9 | 東京都東大和市 | 森永乳業グループの商品やサービスを通じて、食育、子育て・高齢者支援、健康情報の啓発などを実施する包括連携協定を締結。 | 2021年7月 |

長野県松本市「松本市との包括連携協定」~ 食を通じて、松本市の健康増進と地域活性化に貢献します ~

2013年から健康増進に関する研究を共同で開始し、その成果は、松本市民のみなさまの健康づくりに役立つ情報発信にも活用されています。2021年10月、これまでからさらに連携の範囲を広げ、商品やサービスを活用した地域課題の解決や地域産業振興などに取り組むことを目的に、包括連携協定を締結しました。当社グループの研究、商品、サービスを通じて、健康課題解決や、デジタルを活用した健康情報の啓発などを中心に取り組んでいきます。

東京都東大和市「東大和市との包括連携協定」~ 東大和市の子育て支援、高齢者支援などに貢献します ~

東大和市には東京多摩工場、大和工場があり、50年以上にわたる深い関わりがあります。

東大和市とは、これまでも子育て支援、催事への協力や災害時における支援物資協定の締結などを行ってきました。2021年7月、子育てや高齢者の支援により力を入れていくという考えに共感し、包括連携協定を締結しました。

出生届を出された方に、大和工場で製造の「はぐくみ」のサンプルを配布するなど、子育て支援を始めています。

その他にも、2021年1月には熊本市と健康増進に関する協定を結び(熊本市「健康増進に関する連携協定」 )、2021年長崎県五島市、長崎県公立大学法人、株式会社長崎新聞社、長崎県とともに健康寿命延伸に向けた共同研究に関する協定を結ぶなど( 「長崎における包括連携協定」 )、地域との結びつきを強めています。

今後も、森永乳業グループの活動、商品やサービスを通じて、地域コミュニティの健康増進と活性化に取り組んでいきます。