サプライチェーンパートナーとともに永続的に

発展するために、サステナブルな地球環境に貢献する

- サプライチェーン全体での環境負荷低減を目指すため、サプライチェーンの温室効果ガス排出を最小限にするなど、サプライチェーンに影響する環境課題・社会課題の解決に努め、2050年カーボンニュートラルを目指します

- 原材料の調達から消費、廃棄までの全ての過程において環境に与える悪影響を最小化させ、環境にやさしい商品の開発・製造を実施します

関連リンク

CO₂排出量削減率

認識するリスクと機会の例

リスク

- 原材料調達コストの増加、原材料品質の低下

- 炭素税の導入による操業コストの増加

- 気象災害による生産拠点や物流網の停止

機会

- 気候変動への備えによる調達力強化

- 気候変動への積極的な取り組みによる信頼獲得

- 脱炭素に向けた外部連携

主なアクション

- CO₂排出量の把握に向けた仕組み構築、モニタリング

- 生産時の再生可能エネルギー比率の向上、省エネ活動の推進

- 配送コースの見直しや他社との共同配送による車輛台数の削減

- 気候変動BCP適応拠点率の維持・拡大

2030年度までの目標

CO₂排出量削減率

(’13年度比)

GHG排出量削減率

(’20年度比)

BCP策定拠点率*

*BCPを策定する必要がある拠点のうち、

適応ができている拠点の割合

Topics

CO₂をはじめとするGHG削減の戦略と取り組み

森永乳業グループは、気候変動に影響する自社およびサプライチェーンの温室効果ガス排出を最小限にするとともに、気候変動による自社事業への影響を把握し、事業活動を実施しています。

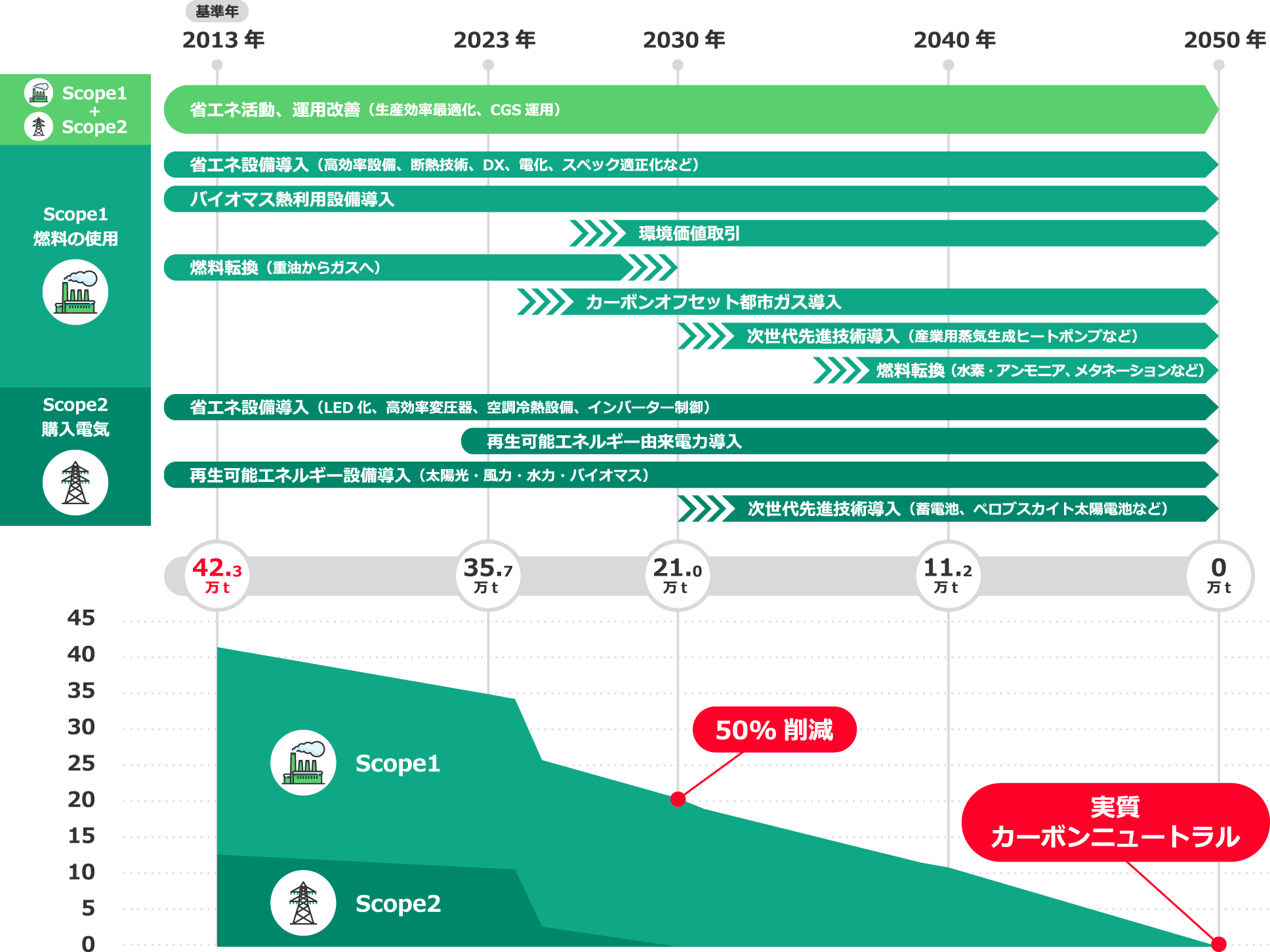

「カーボンニュートラルロードマップ2050(Scope1,Scope2)」策定

森永乳業グループは、乳やコーヒー豆、茶葉、アロエなどの自然の恵みを活かした商品・サービスを通じて、お客さまに「健康価値」と「おいしさ・楽しさ価値」をお届けし、かがやく“笑顔”あふれる豊かな社会の実現を目指しています。

私たちは、気候変動の影響が深刻化する中で、地球環境の持続可能性を守ることは急務と認識し、地球環境を守り続けるために、これらの農産物を育む自然との調和を大切にしながら、気候変動の主な原因であるCO₂の排出削減に取り組んでいます。

従来、カーボンニュートラルに向けて、再生可能エネルギーの活用、省エネルギー活動、燃料の転換など、さまざまな取り組みを進めてきました。このたび、取り組みをさらに加速させるために「カーボンニュートラルロードマップ2050(Scope1,Scope2)」を策定しました。さらに、2025年度より海外子会社を含むグローバル連結子会社にバウンダリーを拡大し、目標値を見直しました。

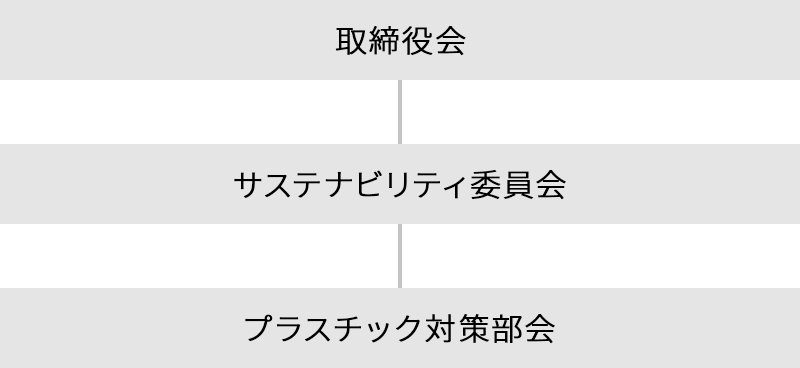

2021年10月には、CSR委員会から名称変更したサステナビリティ委員会の傘下に、気候変動に関する全社戦略を同委員会に提案する組織として気候変動対策部会を設置しました。

森永乳業の取締役会は、これらの活動について定期的に報告を受け、サステナビリティ委員会の活動プロセスと対策の有効性について監督を行っています。

インターナルカーボンプライシング(ICP)制度の導入

森永乳業グループでは2023年度からインターナルカーボンプライシング(ICP)制度を導入しています。

2022年度に環境省の「ICPを用いた投資決定モデル事業」に参画し、社内検討会メンバーにて議論を行い導入を決定しました。 2023年度は社内炭素価格を6,800円/t-CO₂で運用することとしています。

今後は、GHG排出量の増減を伴う設備投資計画等において、設定した炭素価格を適用した仮想的な費用を投資判断の一つとして考慮していきます。

本制度を導入によりGHG排出の財務的影響を測るともに排出量削減につなげていきます。

排出量取引制度(GX-ETS)への参画

森永乳業グループは、2050年カーボンニュートラル達成に向けた取組を経済の成長の機会と捉え、2022年より経済産業省が立ち上げた「GXリーグ」に参同し、温室効果ガスの排出量削減の取り組みに参加してきました。

2023年にはGXリーグが行う排出量取引制度であるGX-ETS制度にも参画し、2050年カーボンニュートラルをさらに推進していきます。

酪農での取り組み

MO-ラグーンfor Dairy導入

メタンは温暖化に対する影響が二酸化炭素に次いで大きいため、メタン削減は酪農業界にとって大きな課題となっています。

当社グループ直轄の那須岳麓(がくろく)農場では、バイオガスプラントで排泄物から発生するメタンを回収して発電するとともに、副生する残渣を森永乳業グループ独自の“微生物の力で排水を分解処理する「MO-ラグーン®(※1)」”で処理するパイロットテスト施設を導入しました。

バイオガスプラントで回収・有効利用することで、牧場で排出されるメタンの排出量を最大30%削減することを目指します。

(※1)自然界の浄化作用に近い形をとり、大きな浄水処理を行う槽の中で、微生物の力でゆっくりと酪農排水の分解処理を行います。

維持管理が容易かつ余剰汚泥(排水中の固形物)の発生が非常に少なく、環境に優しい浄化システムです。

原材料サプライヤーとの取り組み

チルドカップコーヒー「マウントレーニア」は、2020年よりマウントレーニアのコーヒー豆の調達先であるブラジルのダテーラ農園とともに植樹事業「マウントレーニアの森プロジェクト」に取り組んでいます。

2024年までに合計7万7000本を植樹し、向こう30年で約5,000トンのCO₂削減を見込んでいます。

また、ダテーラ農園が環境保護のために取り組んでいる植樹事業「Tree_llion_PROJECT(トリリオン プロジェクト)」の理念に共感し、2030年までに30万本の植樹を実施します。

事業所での取り組み

省エネルギー活動

生産拠点では省資源・省エネルギー活動に関するプロジェクトの推進を通じて、生産設備の運用見直し、空調機器インバータ化などCO₂排出量の削減を進めています。これにより、2023年度約9,800tのCO₂排出量を削減しました。

再生可能エネルギーの活用

・バイオマス熱利用

当社グループの基幹工場である神戸工場では、2008年度にバイオマス設備を導入し、飲料やヨーグルトなどの生産プロセスから発生する様々な残渣を燃料化し、工場内で有効利用しています。例えばバイオマスであるコーヒー飲料やヨーグルト等に由来する残渣はメタン発酵でガス化し、ボイラーの燃料に使用しています。

また、コーヒーかすは乾燥させてバイオマスボイラーで燃焼させ、熱エネルギーを取り出しています。

さらにメタン発酵で発生した残渣も、ボイラーの燃料として活用しています。バイオマスボイラー稼働開始以来、さまざまな運転データを収集し、バイオマス量と炉内温度の最適化や、生産量に見合った運転条件を探ってきました。一方、メタン発酵設備で安定してメタンを発生させるには発酵温度の維持が必要ですが、工程から出る廃熱を回収し利用しています。

これら一連の取り組みによって、ボイラーの燃料使用量削減に成功し、年間約1,000トン相当のCO₂の排出量削減効果を実現しています。

・グリーン電力の活用

2025年4月より、森永乳業の国内生産拠点すべての工場(※2)で使用する電力を実質再生可能エネルギー由来に100%切り替えました。また、同時点で森永乳業グループ全体の国内生産拠点においても9割以上(※3)の切り替えを達成しており、2026年4月には100%達成する計画です。各電力会社から購入する電力供給をCO₂フリープラン(※4)とすることで、年間で実質8万トン以上のCO₂排出削減を計画しています。

(※2)全国11カ所の直系工場

(※3)直系工場含む全国27カ所中25か所で切り替え済

(※4)再生可能エネルギー指定の非化石証書を活用することで、実質的に再生可能エネルギー100%かつCO₂排出量ゼロの電気が利用できるプランのこと。

・太陽光発電

東京多摩工場、利根工場、グループ会社のフリジポート熊本工場では太陽光発電システムを導入し、年間約1,000tのCO₂排出量を削減しています。

また、利根工場では、2025年に発電容量が約500kWのカーポート型太陽光発電設備を増設し、稼働を開始しました。既存の600kWの設備と合わせて、発電容量が約1100kWとなり、森永乳業グループとして初のメガソーラー(※5)が誕生しました。既存設備を含む利根工場全体で、年間約570tのCO₂排出量削減を見込んでいます。

さらに、2025年春には、神戸工場と佐呂間工場の太陽光発電設備が稼働開始しました。利根工場の設備と合わせて、森永乳業グループにおける太陽光発電で年間約1600tのCO₂削減を見込んでいます。

(※5)メガソーラー1メガワット(1MW1,000kW)以上の大規模な発電容量を持った産業用の発電設備のこと。

省エネルギーの取り組みが認められた事業所

・多摩サイト

多摩サイトでは、ガスコージェネレーションや太陽光発電システムを導入するなど、環境負荷削減に取り組んできました。

こうした取り組みが認められ、2010年度より、東京都環境確保条例「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」のトップレベル事業所(優良特定地球温暖化対策事業所)として継続して認定されています。

・森永乳業、広島森永乳業、十勝浦幌森永乳業

経済産業省が優れた省エネルギーの取り組みを実施している企業を評価する「事業者クラス分け評価制度」において、森永乳業、広島森永乳業、十勝浦幌森永乳業が、最高ランクである「Sクラス(優良事業者)」の評価を受けています。

燃料転換(ガス化)

生産事業所で使用する主燃料の切り替えを進め、2020年度には直系11工場すべての主燃料を重油に比べて熱量あたりのCO₂排出量が少ない都市ガス・液化天然ガスに切り替えました。

海外事業所での取り組み

ドイツにあるミライ社では、2012年度よりコージェネレーションシステムを導入し、年間消費電力量の約70%をコージェネレーションでまかなうなど、10年以上にわたり、環境負荷低減の取り組みを進めています。

また、2022年8月に、倉庫の屋根に太陽光発電設備を設置し、年間約250トンのCO₂を削減しています。

さらに、敷地内にEV用充電器スタンドを設置し、社有車を順次電気自動車に切り替えています。

物流での取り組み

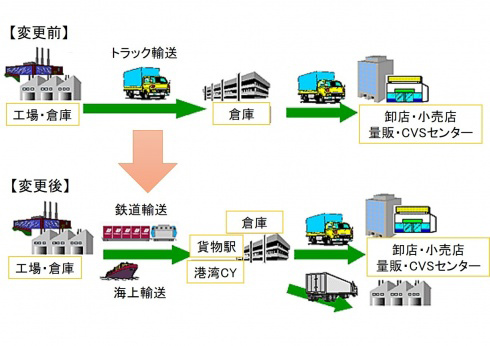

モーダルシフト

森永乳業グループは、トラックから鉄道や海上輸送に切り替えるモーダルシフトを推進しています。

2021年度に、東京ー福岡間の常温輸送について、トラック輸送から海上輸送に切り替えを行い、車両台数の削減と船舶への転換によってCO₂排出量を77%削減し、年間排出量を約380トン抑制しました。

また、2021年度より、東北森永乳業(株)仙台工場から大阪府の当社委託倉庫間の常温輸送において、トラックから鉄道コンテナ輸送に変更し、CO₂排出量を84.2%減、年間排出量を約65トン抑制しました。

パレット積載効率の改善

主力商品のクレート(通い箱)をダンボールに変更して外装サイズを抑えることで物流用パレット(以下パレット)1枚あたりに積載できる数量を39%増加させ、かつ空となったクレートの返却輸送を不要にしたことにより、輸送におけるCO₂排出量を56%削減し、年間排出量を約800トン抑制しました。

関連リンク

気候変動の適応に向けたBCP対策

森永乳業グループは、気候変動をはじめとした様々な操業リスクを最小限にするため、BCP対策を実施しています。

生産拠点におけるBCP対策

・水リスク調査

森永乳業グループでは、事業特性上、水を欠かせない資源と認識しており、水資源使用量の削減や水資源の保全に取り組んでいます。

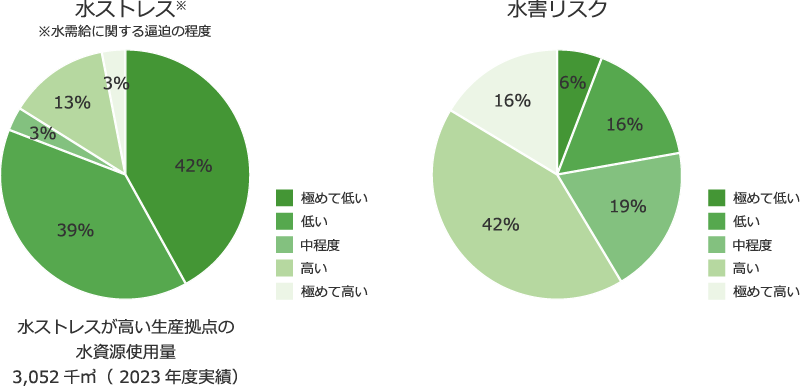

今後の気候変動によって生じる、水資源リスクや水害リスクが懸念されており、操業の継続に係る重大なリスクがないか確認するため、現状把握を目的に、2022年度に海外生産拠点、2023年度より国内生産拠点における水リスク調査を実施しました。

水リスク調査では、世界資源研究所(WRI:World Resources Institute)が公開する世界の水リスクの評価結果を地図上で確認できるグローバルツール「Aqueduct Water Risk Atlas」による調査結果に加えて、生産拠点に対してアンケートを行い、事業所の知見を加味して評価をしています。

水リスク(水ストレス、水害リスク)がある生産拠点においては、対策を検討し、水資源の保全や水害対策の取り組みを行い、適切に対応を進めています。

・水リスク調査結果

対象:森永乳業グループ国内生産拠点27カ所、海外生産拠点4カ所(ドイツ、アメリカ、ベトナム、パキスタン)

・水リスクに対する取り組み

水ストレス

森永乳業グループは、事業特性上、水は欠かせない資源と認識しており、水資源使用量の削減および再利用の取り組みを

進めています。

水害リスクに対する取り組み

森永乳業グループでは、水害リスクの高い生産拠点に対して、生産停止の回避および被害を最小にするため取り組みを

進めています。今後も、BCPを考慮しながら水害対策に取り組んでいきます。

国内生産拠点での取り組み

国内生産事業所では受電設備や冷凍機のかさ上げをおこない、さらに沿岸部の水害リスクの高い事業所においては

防潮壁を設置する取り組みもおこなっています。

利根工場 受電設備(左)、神戸工場 冷凍機(中央)、神戸工場 防潮壁(右)

海外生産拠点での取り組み

森永乳業グループのMorinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Company(ベトナム)では敷地内の床面

および変圧器をかさ上げする取り組みをおこなっています。

Morinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock

Companyの変圧器(左)、床面(右)

その他のBCP対策

原材料におけるBCP対策

- 事業継続において重要な商品の選定とその原材料のBCP調査

社会的責任を果たす商品や、酪農から取引先・お客さまに至るまでの影響度合の大きい商品をピックアップし、それらの商品の原材料についてBCP対応ができているか、BCP対応が不十分な場合には他に代替できる原料はないかなどを確認しています。 - サプライヤーのBCP対応状況の把握

主要サプライヤーについてはBCP対応の状況をアンケート調査で確認して現状把握するとともに、相互に事業継続の意識を高める取り組みをしています。 - システムを利用したサプライヤーとの連携

地震発生などの有事の際にサプライヤーとの連携を速やかに行うため、サプライヤー管理システムを導入し、一元的な情報管理を行っています。 - 複数購買、地域分散購買の推進

乳原料についてはオセアニア、ヨーロッパ、アメリカなど海外からも調達していますが、気候変動や国際情勢の影響を受けるリスクがあることから、できる限り複数の購買ルートを確保することを目指し、つねに適切な価格で安定した品質の乳原料を購入できる体制を整えています。

その他の原材料についても将来的な供給リスクに備えて複数購買・地域分散購買を進めています。

関連リンク

生乳生産に伴う環境負荷の低減と生乳生産基盤の強化の取り組み

森永乳業グループでは、生乳生産に伴う環境負荷の低減と、基盤強化に取り組むため、畜産バイオガス発電と排水処理を兼ね備えた酪農・畜産におけるふん尿処理システム「MO-ラグーンfor Dairy」を開発し、関係会社の森永酪農販売株式会社が運営する那須岳麓(がくろく)農場に導入しました。

酪農家が経営規模を拡大する場合、飼養頭数に比例してふん尿の発生量が増加するため、ふん尿処理工数が拡大する事や、堆肥を還元する圃場(ほじょう)(農作物を育てる場所)の確保などが課題になります。また、温室効果ガス(以下、GHG)削減も求められています。特に酪農業から排出されるGHGの中ではメタンが多くを占めていますが、メタンは温暖化に対する影響が二酸化炭素に次いで大きいため、その削減はサステナブルな酪農業界を目指すにあたり、大きな課題となっています。

その課題解決を目指し開発したのが、森永乳業グループの独自技術である“微生物の力で排水を分解処理する「MO-ラグーン®(※1)」”とバイオガスプラントを組み合わせたシステム「MO-ラグーンfor Dairy」です。このシステムでは、酪農・畜産におけるふん尿の浄化に応用し、有用な堆肥を確保した後の排水を浄化し、放流することが可能です。また、バイオガスプラントで回収したメタンを使って発電することで、牧場で排出されるメタンの排出量を最大30%削減することを目指します(削減目標は、那須岳麓農場での試算)。

(※1)自然界の浄化作用に近い形をとり、大きな浄水処理を行う槽の中で、微生物の力でゆっくりと酪農排水の分解処理を行います。維持管理が容易かつ余剰汚泥(排水中の固形物)の発生が非常に少なく、環境に優しい浄化システムです。

関連リンク

イニシアチブ・業界団体との気候変動に関する取り組み

森永乳業グループは、 パリ協定をはじめとした地球温暖化防止策に関する各種合意に基づく政策を支持しています。日本政府が脱炭素化の実現に舵を切ったことを支持しており、国の気候変動に関する法規制である「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」、「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」を遵守し、年に1度、エネルギー使用量、省エネルギー目標の達成状況、エネルギー削減計画、温室効果ガス排出量を行政へ報告しています。

また、当社は、気候変動戦略において業界団体の立場と一貫性を持たせるため、気候変動に関する業界団体主催のセミナーへの参加を通じた情報収集、各種関連団体等に委員として参画し気候変動に関する討議を行い、それらの内容を社内に共有しています。

なお、業界団体の方針と齟齬がある場合は、サステナビリティ委員会での議論を通じて調整を図っています。

Pathways to Dairy Net Zeroの取り組み

グローバル・デイリー・プラットフォーム(GDP)は、酪農乳業界の共通課題に協調し対応することを目的に2006年に設立された国際組織で、森永乳業は2013年に加盟し、2023年からは理事会社として参画しています。

GDPは2021年、国連食糧農業機関(FAO)や国際酪農連盟(IDF)などと協力し、酪農乳業における温室効果ガス(GHG)削減を目的とする地球温暖化防止に向けた気候変動対策に関するイニシアチブ「酪農乳業ネットゼロへの道筋(Pathways to Dairy Net Zero)」を発足させました。このイニシアチブには、世界の酪農・乳業生産量の約40%をカバーする、100以上の関係団体が賛同しており、森永乳業もそのひとつです。

本イニシアチブでは、世界の酪農を形態ごとに類型化するとともに、類型ごとの温室効果ガス排出削減取組のガイドラインをまとめ、その実行を進めています。また、協力団体の1つであるデイリー・サステナビリティ・フレームワーク(DSF)がデータを取りまとめ進捗を確認しています。

(※)酪農乳業ネットゼロへの道筋として、「①排出抑制、②GHG除去、③回避と適応、④インセットとオフセット、⑤測定と監視、⑥全体のサポート」の6つを基本方針としています。

気候変動イニシアティブ(JCI)での取り組み

森永乳業グループは 、気候変動イニシアティブ(JCI)に参画し、ワークショップへの参加を通じた気候変動防止の取り組みを進めています。

一般社団法人日本乳業協会での取り組み

当社は日本乳業協会に加盟しており、日本経済団体連合会が取り組む「カーボンニュートラル行動計画」および「循環型社会形成自主行動計画」に参画しています。当社は、「カーボンニュートラル行動計画」の趣旨に賛同し、2030年を目標年とする「カーボンニュートラル行動計画(フェーズⅡ)」に参加しています。

森永乳業グループは、サステナビリティ中長期計画2030においても2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指しており、サステナビリティ委員会気候変動対策部会を中心に、温室効果ガスの削減に向けて取り組みを進めていきます。

関連リンク

認識するリスクと機会の例

リスク

- 自然資本の毀損や規制強化による調達コストの増加

- 生態系の汚染・破壊による操業リスク上昇

- 対応遅れによる市場競争力・信頼低下

機会

- 環境配慮に着目した新たな市場形成

- 他社との協業による事業機会拡大

- 環境保全の取り組みによる安定的な原材料確保

主なアクション

- 国内生産拠点でのISO14001認証取得・運用体制維持

- 容器リサイクル法対象プラスチックにおける石油由来のバージンプラスチック使用量の削減

- 産業廃棄物の再資源化率の向上

- 自社の食品ロス削減・食品廃棄物の再利用率向上

- 環境配慮設計の拡大

- 水資源使用量の削減、水源の保全

- 環境保全技術の提供先数の増加や、排水処理水質の向上による生物多様性の保全

2030年度までの目標

ISO14001認証維持率

認証取得完了

使用量の削減率(’13年度比)

ゼロエミッション達成

('13年度比)

環境配慮設計の適用率

Topics

容器包装(プラスチック、紙)等に関する取り組み

森永乳業グループでは多くのプラスチック容器を使用しています。プラスチック容器に起因する様々な問題については重要な社会課題と捉えていますが、その一方でプラスチック容器は賞味期限の延長や使用時の利便性に寄与することから、環境影響・社会影響を考慮しつつ、機能を最大限に利用する使い方をすることが肝要と考えています。

その考えにもとづき、環境に配慮した容器包装の設計ガイドライン「エコパッケージガイド※」を制定しています。

※商品の企画・開発段階から3R(リデュース・リユース・リサイクル)、商品の安全性と品質保持に配慮した容器包装の開発・改良について記載しています。

プラスチックの取り組み

森永乳業グループでは、プラスチック、紙、缶などの商品の特性にあった容器を使用していますが、特にプラスチック製容器については、バイオマスプラスチックへの置き換えや石油由来バージンプラスチックの削減をはじめ、資源の有効利用に向けて取り組みを強化しています。

2018年度に、CSR委員会プラスチック対策分科会を設置し、2021年度にはCSR委員会から名称変更したサステナビリティ委員会の傘下にプラスチック対策部会を設置し、自社商品の容器包装に使用するプラスチック資源の削減に関する取り組みについて議論し、同委員会に報告しています。

森永乳業の取締役会は、サステナビリティ委員会の活動について活動プロセスと対策の有効性について監督を行っています。

関連団体との協力

森永乳業グループでは、プラスチック問題への取り組みをより効果的に進めるため、各種業界団体に加え「クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)」や環境省の「プラスチック・スマート」フォーラムに参加しています。また、使用済みプラスチックの再資源化事業への取り組みを進めている「株式会社アールプラスジャパン」へ資本参加をしています。他にも、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会を始めとするリサイクル関連団体に加盟し、活動しています。

プラスチック容器に関する事例

-

プラスチック使用量の削減

森永乳業グループでは、石油由来プラスチック使用量削減の取り組みとして、ドリンクヨーグルトの全てのラインに軽量化したペットボトル容器を採用しています。これにより、ペットボトル容器 1 本当たりの重量が 10.0g から 8.5g となり、石油由来プラスチック使用量を約15%削減しました。

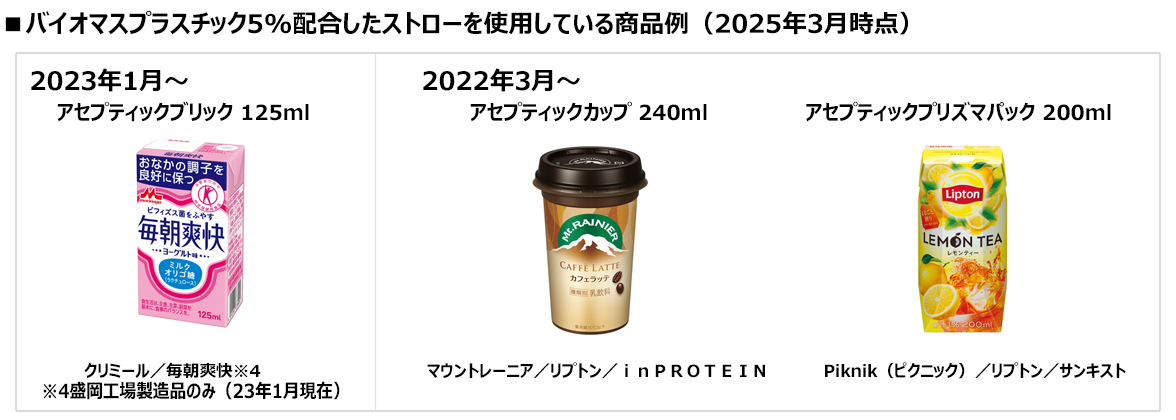

また、キャップ付き紙パック容器(330ml)のプラスチックキャップの100%、ストロー付き飲料商品のストローの約96%をバイオマスプラスチック配合品に切り替え、年間約50トンの石油由来プラスチックを削減しています。

-

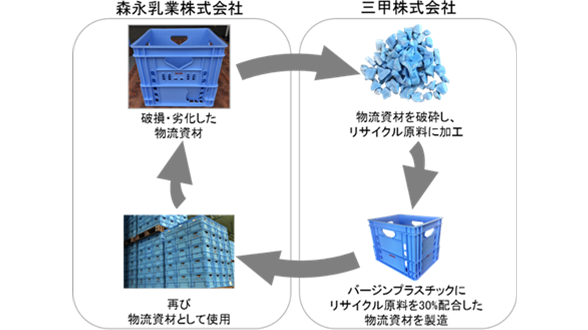

プラスチック製物流資材の循環

石油由来バージンプラスチック使用量削減の取り組みとして、破損・劣化して使用不可となったプラスチック製物流資材(クレート及びパレット)を加工したリサイクル素材を30%配合したプラスチック製物流資材を購入して再び森永乳業グループで使用するという、社内プラスチック資源循環を行っています。

この取り組みなどにより、物流資材の石油化学由来バージンプラスチック使用量を削減していきます。

紙パックの取り組み

森永乳業は、乳業メーカーおよび容器メーカーなど約130社で構成される「全国牛乳容器環境協議会(容環協)」の会員であり、現在、当社が当協議会の会長職を務めるなど、その運営をリードしています。容環協では、紙パック回収率の目標を「2025年度50%以上」としており、森永乳業グループも達成に向けて取り組みを進めています。このほかにも、紙製容器包装リサイクル協議会や、LL紙パックリサイクル推進研究会の会員として取り組みを進めております。

紙パックリサイクルの事例

森永乳業グループは、紙パックおよびアルミ付紙パックを使用した商品を製造、販売しています。

製造工程で発生する損紙等や、飲み終わった紙パック、アルミ付紙パックを回収し、リサイクル工場に引き渡し、トイレットペーパーなどにリサイクルしています。

事業所での取り組み

森永乳業グループの事業所に「紙パックリサイクル回収ボックス」を設置し、社員一人ひとりへのリサイクル意識の啓発に努めています。回収された紙パックは、回収業者を通じてリサイクルしています。

紙パックリサイクルに関する普及活動

森永乳業グループでは、次世代成長支援の一環として小中学生向けに出前授業、中学生高校生向けに企業訪問を実施しています。

小学生向けプログラムの1つである「SDGs出前授業」では、SDGs目標達成に貢献するための取り組みとして、牛乳パックはリサイクルできることを伝えています。

紙パックを「洗って、開いて、乾かす」ことで、トイレットペーパーなどに生まれ変わることを紹介し、参加者にリサイクルを呼び掛けています。

さらに、中高生向けの企業訪問においては、動画で分かりやすく3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを紹介し、参加者が環境に配慮した商品を選択することでSDGsに貢献していることをお伝えしています。

リサイクルの映像

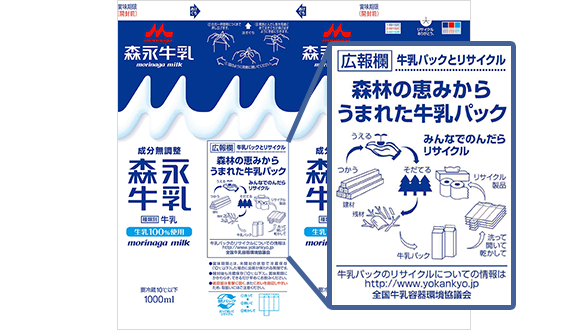

また、商品を通じた普及活動も実施しています。

「森永牛乳1000ml」のパッケージに、牛乳パックとリサイクルの関係について記載、普及・啓蒙を実施しています。

関連リンク

リリース「一部の飲料商品において容器・ストローを

バイオマスプラスチック配合品に切り替え」

リサイクルについて普及・啓蒙活動を実施

食品ロス削減の取り組み

「本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品」を食品ロスと言います。森永乳業グループでは、「ロスを出さない」「売り切る」「寄付する」「リサイクル」の4つのフェーズを通じて、「食品ロスのうち、食品循環資源などとして再資源化されずに処理されてしまうもの」の削減に取り組んでいます。

ロスを出さない取り組み

ロングライフ製品

森永乳業グループは、乳製品など、栄養価が高く一般に腐敗しやすいとされるものを多く扱っていますが、中には賞味期限が1カ月以上あるものがあります。

これらの多くは、当社独自のロングライフ製法により実現された商品です。ロングライフ製法とは食品の殺菌と容器の殺菌を別々に行い無菌的な環境で包装することにより、保存料や防腐剤を使用せず、「おいしさ」と「長持ち」を両立させることができる技術です。

ロングライフ製品は賞味期限が長いため、計画的な使用を考えることができ、廃棄率が下がることが期待されます。また、ローリングストック※1という考え方に基づき、災害時の備蓄にも適しています。

その一つである「森永とうふ」シリーズは、2018年度の豆腐の規格基準および食品表示基準の改正により、無菌充填豆腐の常温販売が解禁されたことにより、「日本初※2の常温保存可能な豆腐」として発売いたしました。また内閣官房国土強靭化推進室が発行する「国土強靭化 民間の取組事例集(令和2年)」にも選定、掲載されました。

※1 定期的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄していくという方法

※2 森永乳業調べ(調査協力:株式会社ドゥ・ハウス)

原材料ロスの見える化と改善活動

生産拠点では、製造工程で発生する原材料ロスの削減に努めており、その一環として製造工程ごとの発生量の見える化を行っております。

また、生産拠点毎に削減目標値を設定し、改善活動を推進しています。

売り切る取り組み

需要の季節変動が大きいアイスクリームのロス削減を目指した「Save Ice Project」を、株式会社クラダシの協力のもと、実施しました。

一般的にアイスクリームは、夏に需要が高まり、気候が穏やかになる秋につれ需要が落ち着く傾向にあります。

そこで、「Save Ice Project」では、気温や需要の変化によって販売機会ロスとなったアイスクリームをお買い求めやすい価格で販売することで、廃棄することなく、お客さまにお届けしました。

寄付する取り組み

関係団体と協力し、食品ロス削減の取り組みを進めています。

国内外の事業所では、食品ロス削減の一環として、寄付を実施しています。

福島工場では、災害備蓄品を福島県にあるフードバンクに提供しました。さらに、継続的な支援を実施するため、工場の社員に声掛けを行い、食料品等など家庭での余剰品を合計170点ほど、提供しました。

さらに、海外事業所でも食品ロス削減のため、取り組みを進めています。

アメリカのMNF社は、2023年度を通じて賞味期限の近い「MORI-NU® TOFU」合計約3,500個を現地のフードバンクに寄付しました。アメリカのTIF社は、2023年度を通じて製品約91,000個を寄付、主な製品である「Moocho」(約54,000個)を現地のフードバックに寄付しました。

ベトナムのMorinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Company(MNFV社)は、2022年度に「クリミール」約14,000本を栄養取得困難者へ寄付しました。

-

福島工場が寄付を実施したフードバンク

-

ベトナムのMNFV社はクリミールを

栄養取得困難者に寄付しました

(右:寄付したクリミール)

-

アメリカMNF社が寄付した「MORI-NU® TOFU」

-

アメリカTIF社が寄付した「MOOCHO」

リサイクルする取り組み

おからの飼料化の取り組み

「MORI-NU® TOFU」の製造会社であるアメリカのPNF社では、製造過程で発生したおからをPNF社のビジネスパートナーである農家へ提供しています。提供したおからは、牛の餌として再利用されています。

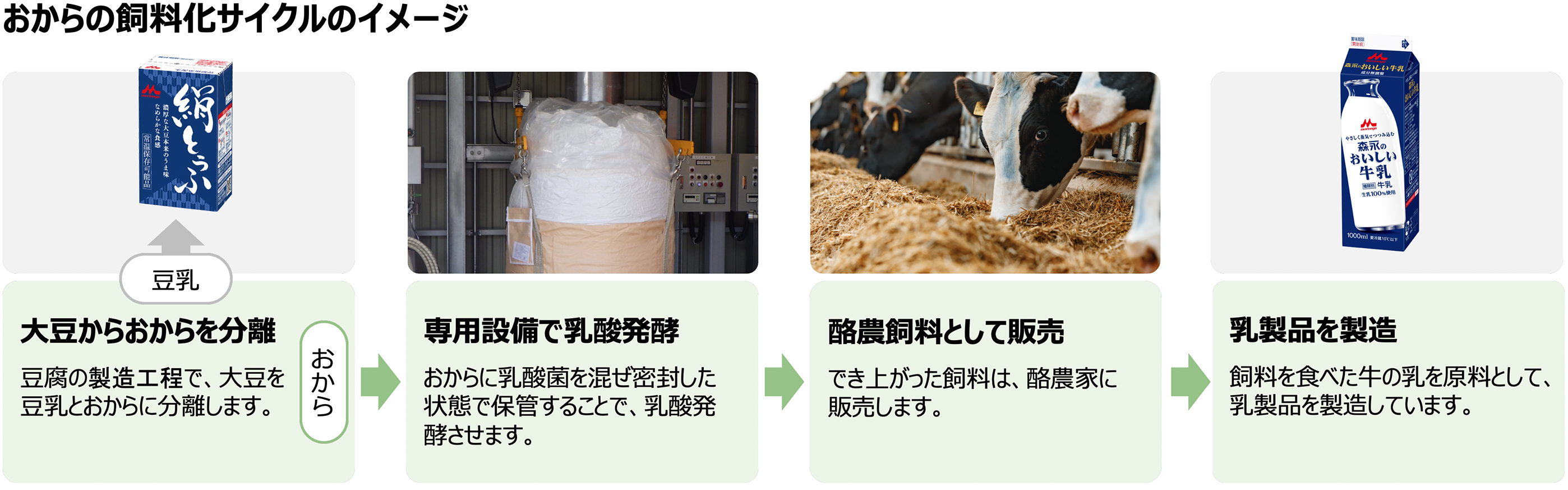

利根工場では、豆腐製造時に出るおからに乳酸菌を混ぜて発酵させた飼料をつくり、それをグループ会社の森永酪農販売が酪農家に販売しています。

この飼料を給餌している乳牛からの生乳は、生産拠点で原料として使われるなど、環境と経済の両面でよい循環をつくっています。

利根工場におけるおからの飼料化のイメージ

その他の取り組み

有機肥料化の取り組み

抽出後のコーヒー粉(コーヒーグラウンズ)など約900tを有機肥料製造会社に引き渡し、有機肥料として販売されています。

水資源の保全に向けた取り組み

森永乳業グループは、事業特性上、水は欠かせない資源と認識しており、水資源使用量の削減や水資源の保全、排水処理の高度化を目指し、取り組みを進めています。

水資源使用量の削減の取り組み

森永乳業グループは、ISO14001認証を取得している全ての製造拠点(100%)で、水資源使用量削減に関する目標を掲げ、計画的に削減を進めています。

取り組みの一環として、省資源・省エネルギー活動に関するプロジェクトの推進を通じて、生産工程における水の回収と再使用、水利用設備における運用の見直しなど水資源の削減を進めています。

これにより年間約100万トンの水資源使用量を削減しました。

排水処理の高度化の取り組み

この排水処理設備は、「活性汚泥法」と呼ばれる微生物が排水の汚れである栄養成分を食べて取り除き、その活性汚泥を重力で分離したきれいな処理水を放流できるようにするものです。

一部の工場では、MBR(膜分離活性汚泥法)を導入し、これまで以上に清浄度が高い処理水が得られています。

この排水処理設備は、自社グループのみならず、300社近くの取引先にもご活用いただいており、サプライチェーンを含む日本全国で排水処理の高度化に貢献しています。

(膜分離活性汚泥法)の設備

水資源の再利用の取り組み

神戸工場では、MBR(膜分離活性汚泥法)の処理水を浄化する設備を導入し、冷凍設備の補給水として年間11万トンを再利用できる体制を構築しています。また、神戸工場見学施設のトイレでは再利用水を使用しており、年間70トンを再利用しています。

佐呂間工場では、工場のある佐呂間町が抱える水資源に関する課題を町とともに解決することを目指して、2025年に北海道常呂郡佐呂間町と「水資源の確保に関する連携協定」を締結しました。

佐呂間工場で使用する佐呂間町の地下水を循環して再利用するための膜処理システムを導入します。このシステムは佐呂間工場の地下水時間平均使用量の約50%を処理できる能力を有しており※、2027年4月に稼働予定です。

※循環システムがフル稼働した場合

水マネジメントのための投資費用

2023年度における水マネジメントにおけるコストは以下の通りです。

・水関連の設備投資:1,084百万円(森永乳業本体のみ)

(取排水設備、節水対策の設備投資)

イニチアチブとの協働

「国際環境非営利団体CDP」は、各国の企業に対して気候変動対策等の環境情報の開示を求め、収集した情報を分析・評価して投資家に公開しているプロジェクトで、当社は「CDP water」を含む全ての質問書に2019年から回答しています。

当社グループはこれからも、サプライチェーンを通じた水資源の保全を進めてまいります。

生物多様性の保全に向けた取り組み

森永乳業グループの商品は乳をはじめ、原材料の多くが自然の恵みである農産物や有用微生物を利用して作られています。これらを育んできた自然に感謝するとともに、生態系を守っていくことは、私たちが事業を継続していくために不可欠と考えています。森永乳業グループでは、「生物多様性ポリシー」のもと、原材料調達をはじめとして、様々な取り組みにおいて生物多様性の保全を行っていきます。

原材料調達における取り組み

森永乳業では、コーヒー飲料の一部商品にレインフォレスト・アライアンス認証の原料を使用しています。レインフォレスト・アライアンス認証農園では、人と自然のより良い未来のため、森林や生態系の保護、土壌や水資源の保全、農場労働者の労働環境、生活や人権の向上などに取り組み、厳しい基準を満たしています。

事業所における取り組み

生産拠点では、設備を導入する際に環境保全の観点を考慮しています。

生産拠点の多くでは、グループ会社の森永エンジニアリングが設計した排水処理設備(MO-ラグーン®)を備え、使用後の排水をきれいにして自然に還しています。

この排水処理設備は、「活性汚泥法」と呼ばれる微生物が排水の汚れである栄養成分を食べて取り除き、その活性汚泥を重力で分離したきれいな処理水を放流できるようにするものです。

また、国内事業所においては事業所周辺の地域清掃や、緑化活動、ゴミ拾いなどを通じて多くの事業所が様々な生物多様性保全活動を行っています。

その事例として、多摩サイトと富士工場・冨士森永乳業の活動を紹介します。

多摩サイト(東京多摩工場、大和工場、東日本市乳センター)では、NPOと市民団体が主催している「空堀川クリーンアップ」に参加しています。

空堀川は多摩サイトのある東大和市を流れる川であり、環境保全や生物保護のため、川の上流と下流に分かれて定期的にゴミ拾いを行っています。

富士工場と冨士森永乳業では、ふじさんネットワーク主催の「富士山みがきあげ作戦(清掃活動)」に参加しています。

この活動では、富士山を裾野から美化し、日本一きれいな山にすることを目指しています。

-

空堀川クリーンアップ

-

富士山みがきあげ作戦

関連リンク

環境配慮設計に関する取り組み

「森永乳業グループ 環境ポリシー」に基づき、環境に配慮した商品設計に取り組んでいます。商品設計の際に、環境に配慮した容器包装や原材料の使用について、検討をしています。容器包装については、環境配慮したものを使用するよう定めた「エコパッケージガイド」(※)を独自に制定しており、新仕様の容器包装を採用する際の指針としています。

森永乳業グループでは、環境や人権に配慮した原材料として、マスバランス及びブックアンドクレームによって調達した「RSPO認証パーム油」や、環境に配慮した紙である「FSC®認証紙」や、バイオマスプラスチック配合品の使用を進めています。

主要ブランドでの取り組み

-

アイスクリームブランド「MOW」「Pino」「PARM」

MOWは、当社グループでもいち早く環境配慮紙を採用したブランドです(現在、紙を使用した商品すべて環境配慮紙への切り替えを進めています)。2008年度にはスリーブ(紙パッケージ)を古紙100%の再生紙に切り替え、2010年度からFSC®認証紙を採用しています。

FSC®認証制度は、森を守る国際的な認証制度であり、環境保全の視点から適切で、経済的にも持続可能な森林管理のもとで生産された森林資源や、その他適切な森林資源の使用につながる原材料を使用していることを、FSC®(Forest Stewardship Council®:森林管理協議会)の基準で、第三者の認証機関が審査・認証したものにだけ付することができます。

Pino、PARM(6本入りのマルチパック)でもFSC®(Forest Stewardship Council®:森林管理協議会)認証紙を採用しています。

-

「クラフトフレッシュモッツァレラ」

2023年度より、「クラフト フレッシュモッツァレラ」と「クラフト ひとくちフレッシュモッツァレラ」のパッケージをバイオマスペットを使用したフィルム容器に変更しました。この取り組みにより、石油由来バージンプラスチックを年間で3.8t削減できる見込みです。

-

「マウントレーニアディープエスプレッソ」

2016年度よりレインフォレスト・アライアンス認証を取得しているブラジルのダテーラ農園のコーヒー豆を 100%使用した「マウントレーニア・ディープエスプレッソ」を販売しています。レインフォレスト・アライアンス認証農園は、人と自然のより良い未来のため、森林や生態系の保護、土壌や水資源の保全、農場労働者の労働環境、生活や人権の向上などに取り組み、厳しい基準を満たしており、環境・社会に優しい原材料を生産しています。また、付属しているストローもバイオマスプラスチックを10%配合しています。

(※)商品の企画・開発段階から3R(リデュース・リユース・リサイクル)、商品の安全性と品質保持に配慮した容器包装の開発・改良について記載したガイドライン。

関連リンク

認識するリスクと機会の例

リスク

- 気候変動などの環境課題、人権侵害などの社会課題への対応遅れによる原材料調達の不安定化や信頼低下

- 酪農家の減少による原乳量の減少や既存原料の枯渇等による生産・開発の停滞

機会

- 酪農家など、サプライヤーやパートナー企業との協業によるサプライチェーンの持続性強化

- 環境や人権に配慮したサプライチェーンマネジメントによる事業競争力の強化・パートナーや顧客からの信頼獲得

主なアクション

- RSPO認証パーム油やFSC認証紙など、持続可能な原材料の調達

- 設備提供などを通じた酪農家や原材料サプライヤーの支援

- 業界全体での支援プログラムの展開

- 主要原材料の調達リスク対策

関連リンク

2030年度までの目標

認証への切替率

(’28年度まで)

(’23年度まで)

(’24年度まで)

に関するツールの

導入率 100%

価値向上のための

取り組み数の増加

Topics

持続可能な酪農乳業を目指して

持続可能な酪農乳業を目指して

森永乳業グループでは酪農家の抱える課題の解決に向け、メタンガス削減にも寄与するふん尿処理設備の開発をはじめとする酪農技術の研究・開発や、直接訪問による酪農生産者への多面的な支援などの取り組みを行っています。

良質なたんぱく質やカルシウム等のミネラルを供給するなど、栄養価が高く手ごろに入手できる牛乳・乳製品は、私たちが健康的な生活を送るために欠かすことのできない存在となっています。原料となる生乳を生産する乳牛は、私たちが食材利用できない牧草を飼料として利用することができます。

このように、酪農は農業地域での主幹的な産業として地域経済に寄与してきただけでなく、生物多様性や自然環境の保全への寄与など、社会的な貢献も果たしてきました。一方で、昨今では牛のゲップ等から出るメタンガスによる環境問題や、アニマルウェルフェア等への関心が高まっており、また、日本の酪農は、酪農家の人手不足や後継者不足を起因とする酪農家戸数の減少、エネルギーコストや飼料価格の高騰など、様々な課題に直面しています。

こうした課題は、酪農家だけではなく、生乳の価値を享受している乳業界での対応や、サプライチェーンも巻き込んだ理解醸成の取り組みなど、一体となった取り組みにしていく必要があると考えています。

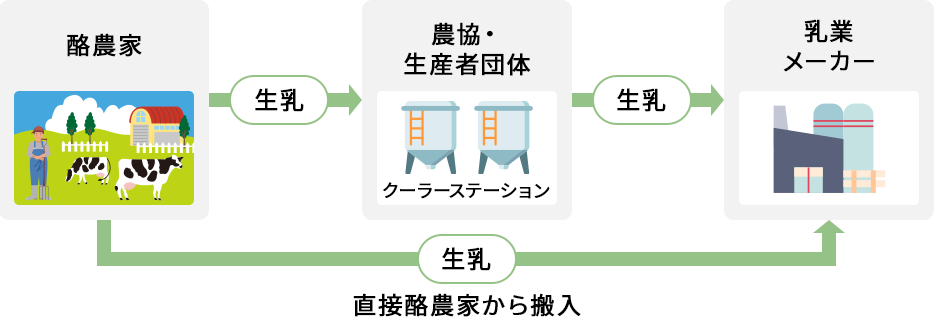

日本における生乳調達の仕組みと森永乳業グループのトレーサビリティ

当社は生乳の大部分を生産者団体を介して調達しています。酪農家から出荷された生乳は森永乳業グループの工場に直接搬入されるほか、生産者団体が運営するクーラーステーションなどを経由して搬入されています。各流通段階における生乳の情報を生産者団体と確認しており、当社グループ工場が原料乳として使用するまでのトレーサビリティを確立しています。

全国の酪農事務所員による、管内酪農家への訪問活動

良質でおいしい国産生乳の安定確保のためには、生乳生産を担っている酪農経営が持続可能でなければなりません。

森永乳業グループでは、酪農組合等の取引先と協働し、全国の生乳生産地域の酪農家に寄り添い、酪農経営を応援する取り組みを行っております。

管内の酪農家を日常的に訪問し、乳質の改善技術、生乳の需給に関する情報などを提供することを通じて、酪農家のモチベーションの向上をはかるとともに、酪農家から問題点やお悩みを直接うかがい、一緒に改善策を考えるなど、相互に問題解決に取り組んでいます。

持続的な国産良質乳確保のための、酪農生産者との取り組み

乳牛は子牛として生まれてから搾乳を開始するために最低でも2年の育成期間がかかりますが、その育成期間の長さは酪農経営の負担となり、国内生乳生産量が伸び悩む一因となっています。

そこで、グループ会社の森永酪農販売(株)の自社農場では、「健康で丈夫な牛に育てよう」をモットーに、酪農家が生乳生産に注力できるよう、育成牛をお預かりする「乳用育成牛預託事業」を行っています。

この事業は酪農家から搾乳牛の跡取りとなる育成牛を預かり、妊娠させ、酪農家へお返しするというもので、酪農業のアウトソーシングとして酪農家の負荷軽減に貢献しています。

他にも、酪農家の所得向上にも貢献するため受精卵生産・移植の高度な技術を活用し、和牛の受精卵を乳牛に移植することも積極的に取り組んでいます。

サステナビリティ課題への取り組み

近年、牛のゲップ等から出るメタンガスなどが、酪農の新たな課題となっています。森永乳業グループでは酪農におけるサステナビリティ課題の解決に向け、以下の取り組みを進めています。

メタンガス削減の取り組み

畜産バイオマス発電と排水処理を兼ね備えた酪農・畜産におけるふん尿処理システム「MO-ラグーンfor Dairy」を、森永乳業グループの関係会社である森永酪農販売株式会社が運営する那須岳麓(がくろく)農場に導入しました。

バイオガスプラントで回収したメタンを使って発電することで、牧場で排出されるメタンの排出量を最大30%削減することを目指します。

関連リンク

持続可能な原材料調達

森永乳業グループは「森永乳業グループ 調達ポリシー」のもと、環境や人権に配慮した原材料を調達するよう努めています。

原材料の取り組み

持続可能なパーム油

森永乳業グループは、持続可能なパーム油の使用に向けて2018年3月にはRSPO(※1)に加盟し、生物多様性や現地の人々の暮らしへの配慮が証明されたパーム油の使用拡大を進めています。また2019年4月には、森永乳業は、パーム油生産における環境面・開発面のさまざまな問題を解決することを目指し、日本市場における持続可能なパーム油の調達と消費を加速させるため、「持続可能なパーム油ネットワーク(JaSPON)」の発足メンバーとして本ネットワークに参加するとともに、理事に就任しました。

2018年以降、ブックアンドクレームでのパーム油の購入を推進し、2019年度~2021年度はブックアンドクレームで100%カバーを実現しました。

2022年度以降はマスバランス認証油の拡大を図るため、RSPOが定める要求事項を満たしていることを外部審査機関が認証する「サプライチェーン認証」を本社と11工場で取得しました。

2023年度以降は、国内工場で認証取得を加速し、マスバランス認証油の拡大を推進します。

FSC®認証等環境配慮紙

アイスクリーム商品の紙スリーブおよび包装箱、飲料や豆腐に使っているアルミ付き紙容器は、すべてFSC®認証(※2)を使用しています。

今後も2024年度FSC®認証紙等環境配慮紙100%達成のため、切り替えを進め、持続可能な森林管理に貢献していきます。

レインフォレスト・アライアンス認証

「マウントレーニア」シリーズの「マウントレーニア ディープエスプレッソ」は、レインフォレスト・アライアンス認証(※3)のコーヒー豆を100%使用しています。

(右)FSC®認証の紙スリーブを使用している「MOW」

取引先との取り組み

森永乳業グループは、国内外の多くのサプライヤーと取引を行っており、「サプライヤーガイドライン」のもと、持続可能なサプライチェーン構築に向けてともに取り組みを行っています。

重要サプライヤーに対する考え方

森永乳業グループでは、当社グループにとって重要な商品の原材料を提供しており、調達金額や調達原材料の代替可否等を考慮し、重要サプライヤーを特定しています。

サプライヤーのリスク評価

サプライヤーに対しては3年に1回、「CSR調達アンケート(※4)」を実施し、人権や環境、コーポレートガバナンス等のリスクについてモニタリングを実施しております。アンケート結果からサステナビリティの観点もしくはコンプライアンス上の懸念のある取引先についてはヒアリングを実施するなどの体制を整えております。

2022年度の回収した「CSR調達アンケート」の結果からは、サステナビリティの観点およびコンプライアンス上の懸念のある取引先はございませんでした。

<CSR調達アンケート 調査結果>

2019年:181社/回収率100%

2022年:196社/回収率92.5%

サプライヤーへの現地視察

農園や加工工場に直接訪問し、生産される原料の品質管理状況を確認するとともに、環境配慮や労働者の労働環境・人権保護状況についても聞き取りを行っています。

2019年には「森永アロエヨーグルト」に使用する2社3か所のアロエ農園とアロエ加工工場を視察しました。視察の中で、環境、人権について問題のある状況は確認されませんでした。

サプライヤーへの研修

サプライヤーに対してCSR調達アンケート実施時に説明会を実施し、当社グループの「森永乳業グループ 調達ポリシー」のもと、「サプライヤーガイドライン」の理解を深めて頂いております。

また、社会、環境のサステナビリティ課題の共有や、当社グループのサステナビリティ中長期計画2030をお伝えし、持続可能なサプライチェーン構築への協力を依頼しています。

また、原材料の取引先と「品質向上セミナー」を年に1回開催し、当社の品質保証システムの理解、原料および容器包装の品質維持・向上や衛生環境改善の取り組みについて、情報共有をはかりながら、相互にコミュニケーションをとる機会としています。

Sedexへの加入

森永乳業グループは、持続可能なサプライチェーン構築を目指しており、責任ある調達の取り組みを進めています。

2023年にはその一環として、世界最大のサプライヤーエシカル情報の共有プラットフォームである「Sedex」に加入しました。

2024年度以降、サプライヤーに対してSAQへの回答を依頼していきます。

関連リンク

(※1)RSPO:Roundtable on Sustainable Palm Oil(持続可能なパーム油のための円卓会議)。パーム油の生産が、熱帯林の保全や、そこに生息する生物の多様性、森林に依存する人々の暮らしに深刻な悪影響を及ぼすことのないよう、一定の基準を満たす農場で生産されたパーム油を認証しています。

(※2)森を守る国際的な認証制度。環境保全の視点から適切で、社会的な利益にかない、経済的にも持続可能な森林管理のもとで生産された森林資源や、その他適切な森林資源の使用につながる原材料を使用していることを、FSC®(Forest Stewardship Council®:森林管理協議会)の基準で、第三者の認証機関が審査・認証したものにだけ付することができます。

(※3)レインフォレスト・アライアンス認証農園は人と自然のより良い未来のため、森林や生態系の保護、土壌や水資源の保全、農場労働者の労働環境、生活や人権の向上などに取り組み、厳しい基準を満たしています。詳しくは「ra.org/ja」よりご確認ください。

(※4)「CSR調達アンケート」はグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンのセルフ・アセスメント・ツール・キットを利用しております。