サステナビリティ経営

推進体制

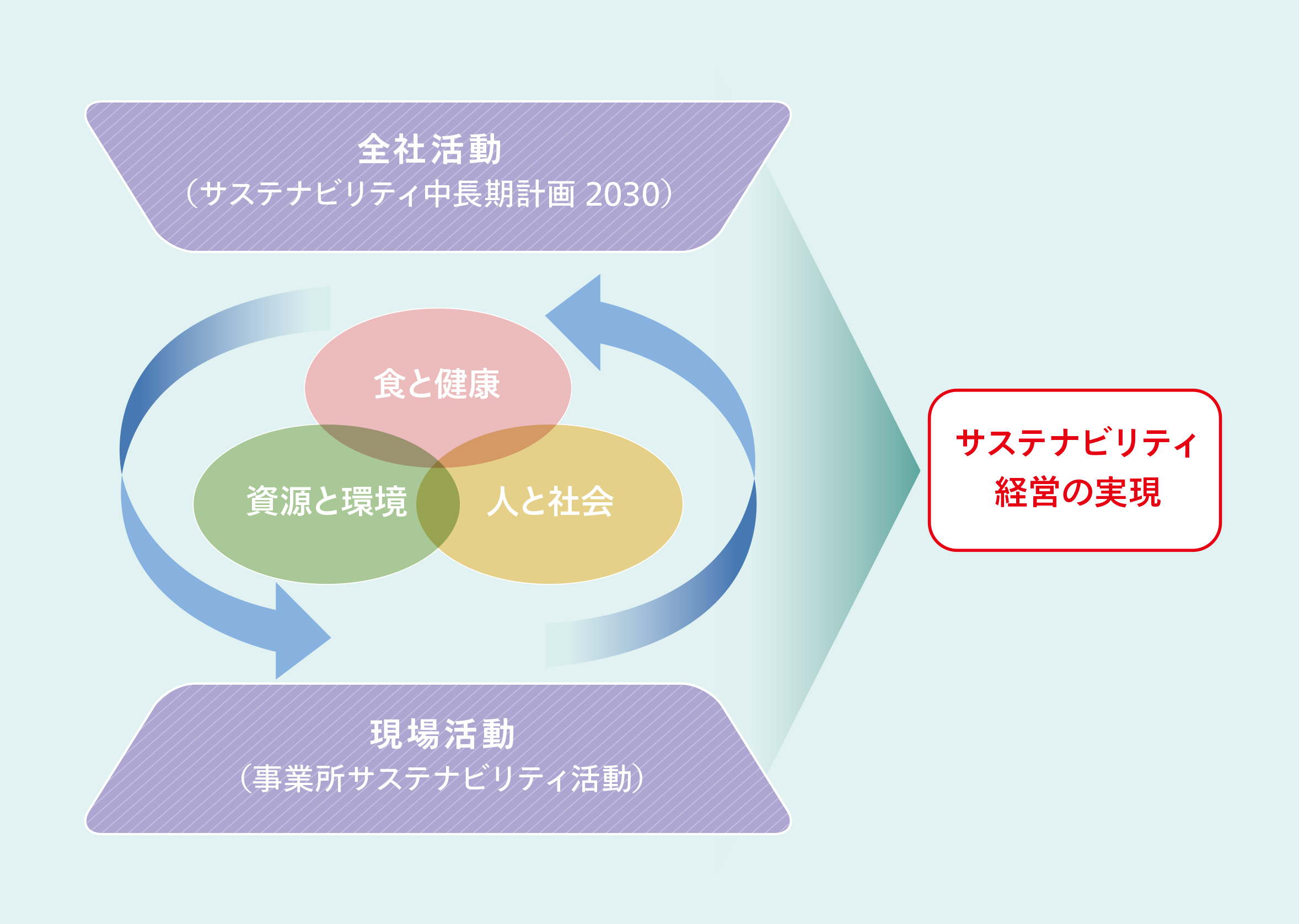

森永乳業グループでは、サステナビリティ経営の実現のために「社員一人ひとりがサステナビリティを自分事化することが重要である」という考えのもと、社会課題の解決と収益力向上の両立を目指し、全社活動と現場活動に取り組んでいます。

中長期的な視点で各課題に取り組んでいくため、全社活動と現場活動の両輪で推進することで、サステナビリティ経営の早期実現を目指しています。全社活動では、2030年度を目標年度としたグループ共通の目標である「サステナビリティ中長期計画2030」の推進。現場活動では、当社グループの全ての事業所における現場ならではの「事業所サステナビリティ活動」を通じたサステナビリティの自分事化に取り組んでいます。

サステナビリティ委員会

社長を委員長、サステナビリティ本部長を副委員長、社内取締役および全本部長を委員として構成し、事務局はサステナビリティ推進部が務めています。半年に1回開催する定例委員会のほか、気候変動対策部会、プラスチック対策部会などの分科会を設置しています。

委員会では、当社が自社の商品・サービス、活動を通じて社会課題を解決し、社会とともに持続的に成長することを目指すため、事業とサステナビリティ活動の融合を目指してロードマップを策定し、これに即した諸活動の推進管理、それに基づいた討議を行っております。

また、討議の内容は取締役会に報告されます。

討議するべき事項及び議論内容

討議するべき事項

- 当社経営方針に対するサステナビリティ視点での提言

- 経営理念、10年ビジョンの実現に向けたあるべき姿について

- 当社を取り巻くサステナビリティに関わる環境、社会課題の対応について

- 各マテリアリティの進捗報告

- 各部会からの進捗報告、課題について

- ポリシー類についての実効性のモニタリング

- ステークホルダーとのコミュニケーションの内容

- 環境、社会課題に対する業界団体、同業他社とのパートナーシップについて

- サステナビリティ経営における社内推進体制の構築、および整備

直近の討議内容

2024年度第2回(2024年10月)

- サステナビリティ経営の見直し

- サステナビリティ中長期計画2030 2024年4月~9月進捗報告

- サプライヤーマネジメント

- 気候変動対策

- プラスチック対策

- 人権問題

- ウェルビーイング

- 事業所サステナビリティ活動

2024年度第1回(2024年5月)

- 企業が取り組むべきウェルビーイング(外部有識者講演会)

- ESG外部評価

- サステナビリティ中長期計画2030 前年度進捗報告

- TNFDについて

- 気候変動対策

- プラスチック対策

- 人権問題

- ウェルビーイング

- 事業所サステナビリティ活動

2023年度第2回(2023年11月)

- サステナビリティ活動の潮流(外部有識者講演会)

- サステナビリティ情報開示

- サステナビリティ中長期計画2030 2023年4月~9月進捗報告

- グループポリシーについて

- 気候変動対策

- プラスチック対策

- 人権問題

- ウェルビーイング

- 事業所サステナビリティ活動

2023年度第1回(2023年4月)

- サステナビリティ中長期計画2030 前年度進捗報告

- ESG外部評価

- 気候変動対策

- プラスチック対策

- 人権問題

- 事業所サステナビリティ活動

- 海外事業所におけるサステナビリティ活動

事業所でのサステナビリティ活動

当社グループでは、地域コミュニティとの共生やステークホルダーとのコミュニケーション、貢献を通じた一人ひとりのサステナビリティの自分事化を目指し、事業所サステナビリティ活動に取り組んでいます。

サステナビリティ推進リーダー

2021年に、事業所のサステナビリティ活動推進のため、国内グループの80事業所で「サステナビリティ推進リーダー」を任命しました。

推進責任者である事業所長のもと、推進リーダーを中心に、自事業所のサステナビリティ活動のテーマを設定し、取り組みを行っています。

「サステナビリティフォーラム」の開催

全国の推進リーダーが集い、活動推進に向けてのナレッジ共有等を行う相互啓発の機会として、「サステナビリティフォーラム」を年に2回開催しています。

「サステナビリティ大賞」表彰

また、年に1回開催される社内表彰制度「Morinaga Milk Awards(森永ミルクアワード)」に、「サステナビリティ大賞」を設けています。

サステナビリティ大賞は、「事業所にて自律的に行われる地域貢献や環境保全などの活動を讃える賞」であり、事業所のサステナビリティ活動の好事例として、全社的に称え、各事業所にも共有されます。

社員へのサステナビリティ教育

森永乳業グループでは、一人ひとりがサステナビリティを自分事化するため、サステナビリティやSDGs、そして「サステナビリティ中長期計画2030」への理解を深めるため、全社教育活動を行っています。

全グループ社員に対して動画コンテンツやe-ラーニングを提供し、2023年度のe-ラーニングの受講率は92.4%でした。

また、「サステナビリティ中長期計画2030」を理解する機会として、全国の事業所にて、社員参加型のワークショップや勉強会を開催しています。加えて、2023年度は国内26事業所に直接訪問をし、サステナビリティ中長期2030に関する説明、および、意見交換を実施しました。

サステナビリティ推進部

企画グループ、環境マネジメントグループで構成されます。

企画グループ

サステナビリティ中長期計画の企画・立案、サステナビリティ委員会の運営、各事業所におけるサステナビリティ活動の支援、サステナビリティに関する社内外への情報発信、企業文化・組織風土改善施策の立案、実施および推進

環境マネジメントグループ

気候変動を含む全社的な環境対策の企画・推進、環境に関わる戦略全般の立案、ISO14001環境マネジメントシステムの運用・管理、環境活動に関する社内外への情報発信および法令に基づく届け出

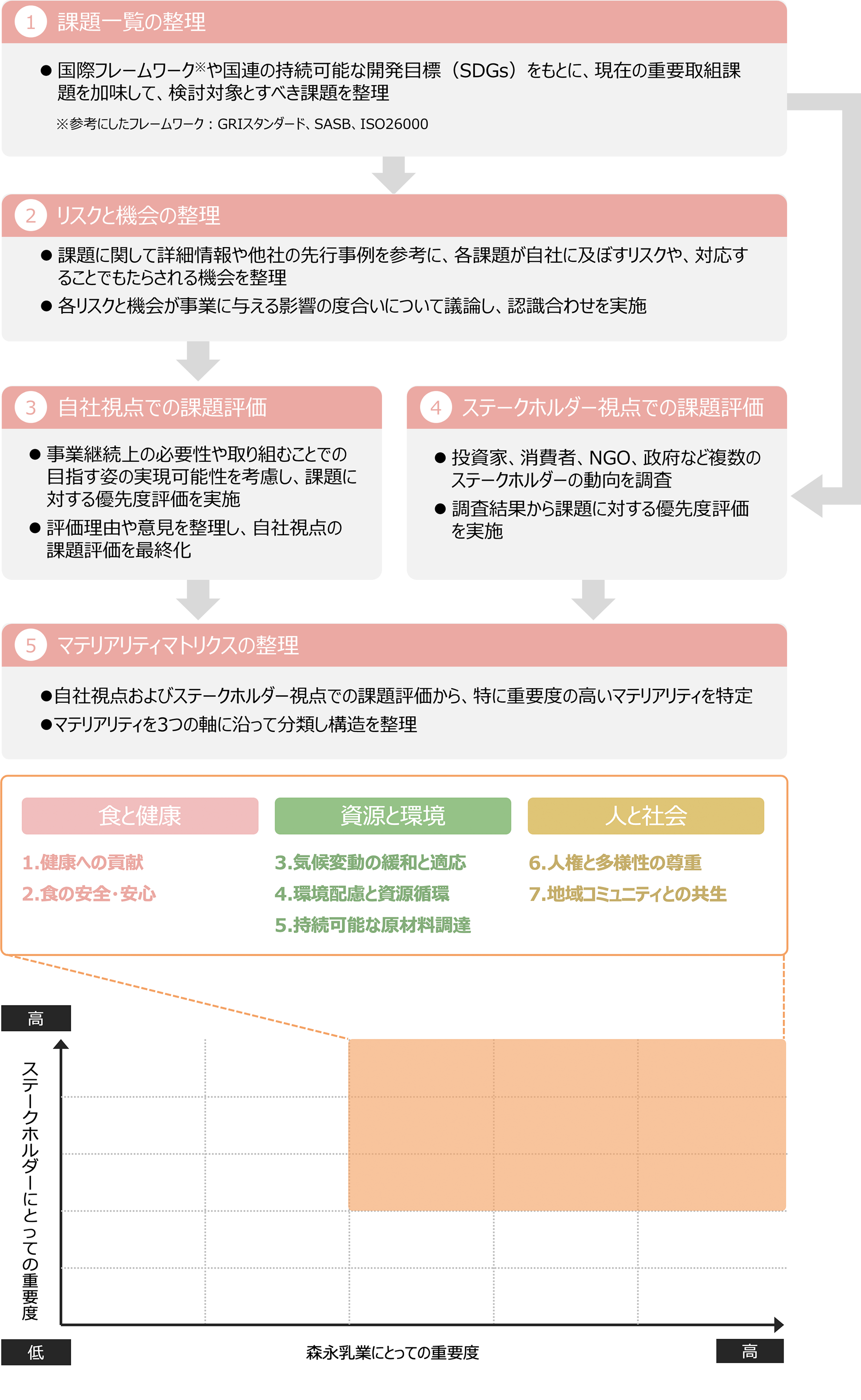

マテリアリティの特定方法

経営・事業に与えるリスク・機会の分析や、ステークホルダー視点での優先度評価を通じて、重点的に取り組むべき課題(マテリアリティ)を特定しました。今後も、環境変化に応じたマテリアリティの定期的な見直し・レビューを図ります。

目標

2022年度を開始年度とした2030年度までのサステナビリティ中長期計画にて、7つのマテリアリティを軸とした取り組み目標を新たに設定しました。

また、2025年度より取り組みの幅を広げる形で、一部マテリアリティテーマとマテリアリティの名称を変更しました。あわせて、目標値の見直しや、一部対象範囲を海外子会社を含む連結グループに拡大しました。

前中期経営計画でのサステナビリティ目標と実績についてはESGデータをご確認ください。

| マテリアリティ | KPI | 2023年度実績 | 2022年度実績 | 2024年度中間目標 | 2030年度目標 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 食とウェルビーイング | ウェルビーイングへの貢献 | 健康課題に配慮した商品の売上高 (’21年度比)※1 |

1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 1.7倍 |

| 健康増進・食育活動への参加人数 (’21~’30年度) |

2023年度:約12万6千人 延べ人数:29万1千人 |

2022年度:約10万6千人 延べ人数:16万5千人 |

延べ35万人 | 延べ100万人 | ||

| 生活者の健康栄養に貢献し、安全・安心で高品質な商品の創出につながる研究開発の推進 | - | - | ||||

| 自社の健康貢献イメージ向上 (コーポレートブランドイメージ調査※2) |

13% | 17.9% | - | 25% | ||

| 自社のおいしさ・楽しさ商品提供イメージ向上 (コーポレートブランドイメージ調査※3) |

20.2% | - | - | 30% | ||

| 食の安全・安心 | グループ全生産拠点でのFSSC22000などGFSI認証規格※4の取得 | 100% |

93% ※国内生産拠点取得率は、100% |

認証維持・強化 | 100% | |

| 重大品質事故件数 *重大事故の定義:法令違反による回収および表示ミスや品質不良による自主回収を行った案件 |

- | - | 0件 | |||

| 資源と環境 | 気候変動の 緩和と適応 |

Scope1+2 CO₂排出量削減率 (’13年度比) |

27.5% | 23.0% | 23%以上 | 50%以上 |

| Scope3 GHG排出量削減率 (’20年度比) |

9.9% | 10.0% | 3%以上 | 10%以上 | ||

| 気候変動に対するBCP策定拠点率※5 | 100% ※森永乳業(株)国内直系生産拠点のみ。 今後、国内外連結子会社の気候変動BCP策定を行う |

100% ※森永乳業(株)国内直系製造事業所のみ。 今後、国内外連結子会社の気候変動BCP策定を行う |

100% | |||

| 環境配慮と 資源循環 |

国内生産拠点における ISO14001認証維持率 |

96% ※国内生産拠点認証100%取得に対する進捗率 |

96% ※国内生産拠点認証100%取得に対する進捗率 |

国内全生産拠点 認証取得完了 |

100% | |

| 石油由来バージンプラスチック 使用量の削減率(’13年度比) |

25.6% | 22.9% | 10%以上 | 25%以上 | ||

| 産業廃棄物の再資源化率 (ゼロエミッションの達成) |

99.4% | 99.3% | 99% | ゼロエミッション達成 | ||

| 水資源使用量の削減率('13年度比) | 16.6% | 14.1% | 11%以上 | 15%以上 | ||

| 主要ブランドでの環境配慮設計の適応率 | 2024年度開示予定 | 2023年度開示予定 | - | 100% | ||

| 持続可能な 原材料調達 |

RSPO マスバランス認証への切替率 | 45% | 22.8% | 80% |

100% |

|

| FSC認証等環境配慮紙使用割合 | 93.6% | 30.4% | 100% | - | ||

| 原材料サプライヤーへの支援拡大 | - | - |

サプライヤー支援に関するツールの導入率 100% |

|||

| 酪農乳業の価値向上のための取り組み数の増加 | - | - | 500件 | |||

| 人と社会 | 人権尊重と ウェルビーイング 向上 |

サプライチェーン全体での 人権尊重の取り組み※6の継続実施 |

人権インパクトアセスメントの継続的な実施(海外事業所1件、サプライヤー1件) |

|

人権DDの実行と 対策、継続体制構築 |

継続遵守 |

| 女性管理職比率 | 6.3% | 5.8% | 10%以上 |

20%以上 | ||

| 男性育休取得率 | 95.8% | 90.5% | - | 100% | ||

| ホワイト500を目指した健康経営の取り組み強化(福利厚生施策、セミナー実施) | - | - |

森永乳業:健康経営優良法人継続取得 国内連結子会社:健康経営優良法人の認定の推進 |

|||

| 重大労働災害発生件数 | 0件 | 0件 | 0件(継続) | |||

| 社員エンゲージメントレーティング | B | - |

BBB (’28年度まで) |

A | ||

| 人財育成に向けた研修投資額 | 3.4万円/人/年 | 3.1万円/人/年 | - | 5万円/人/年 | ||

| 地域コミュニティとの共生 | 各事業所での地域活動への参加人数 (’21~’30年度) |

2023年度:9,640人 延べ人数:19,199人 |

2022年度:5,927人 延べ人数:9,559人 |

延べ3万7千人 | 延べ10万人 | |

| 地域活動を実施するグループ全体の事業所の割合 | 100%(国内) | 100%(国内) | 国内100% | グループ内100% | ||

*一部取り組みについては2025年度より集計

※1 Topics「健康課題に配慮した商品設計」に記載している商品

※2 当社が実施する消費者調査。2021年度は健康貢献イメージが15%

※3 当社が実施する消費者調査。2023年度はおいしさ・楽しさイメージが20.2%

※4 ただし、当社得意先からの委託を受け、かつ当該得意先指定の特別な品質管理システムを適用する生産拠点は適用外とする

※5 BCPを策定する必要がある拠点のうち、適応ができている拠点の割合

※6 人権ポリシーの遵守、人権デュー・デリジェンスの実施、グリーバンスメカニズムの構築