ビフィズス菌の基礎知識

大腸は、食べ物と一緒に入ってくるウイルスや細菌など、体外からの危険にさらされる場所であり、私たちの健康に非常に重要な役割を果たしています。「ビフィズス菌」はそんな大腸で善玉菌として悪玉菌の増殖を抑え、腸内を良好な環境に整えてくれます。その他にも様々な健康効果があり、大腸から皆さんの健康を支えるビフィズス菌について、詳しくご紹介します。

ビフィズス菌って、いったいどんな菌?ビフィズス菌と乳酸菌は全く別の菌

1899年フランスにあるパスツール研究所のティシエ(Tissier)博士により、赤ちゃんのおなかからビフィズス菌は発見されました。100年以上経った現代でもなお研究が続くビフィズス菌の基礎知識をご紹介します。

ビフィズス菌とは

ビフィズス菌は善玉菌の代表格!

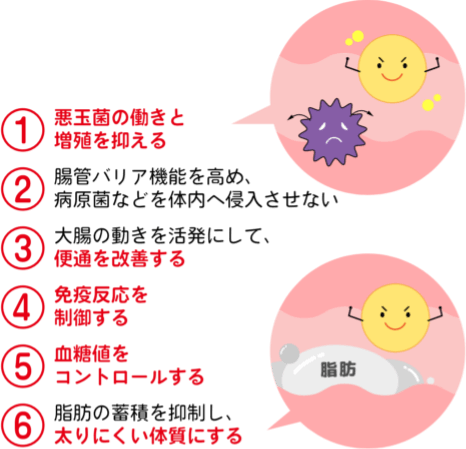

おなかに良い働きをする菌として知られるビフィズス菌。実は整腸作用だけでなく、アレルギー症状の緩和や認知機能の維持など、全身の健康に様々な良い影響を与えていることが、最新の研究によって分ってきています。

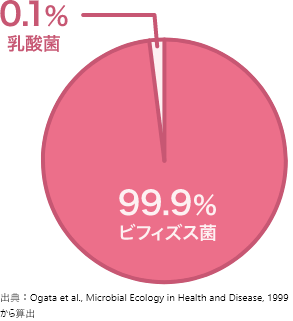

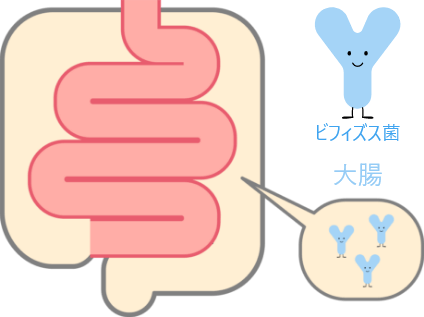

大腸に多くすむ善玉菌!

ビフィズス菌はヒトの腸内(大腸)に多くすんでいる善玉菌です。乳酸菌も善玉菌としてよく知られていますが、大腸でのビフィズス菌と乳酸菌の割合はなんと99.9%がビフィズス菌、0.1%が乳酸菌※です。昨今話題の「腸内フローラ(腸内細菌叢)」は主に大腸を指しているため、腸内フローラを良い形で維持する上で、ビフィズス菌はとても重要な菌になるのです。

※乳酸菌を旧Lactobacillus属とした場合

短鎖脂肪酸を作る!

ビフィズス菌は乳酸に加え、短鎖脂肪酸(酢酸)という今注目の機能性成分を作ります。短鎖脂肪酸は、右図のように全身の健康維持にかかわる働きを多く持ち、短鎖脂肪酸を大腸で多く作ってもらうことが健康維持の鍵と考えられています。

ビフィズス菌と乳酸菌は実は全く別の菌!

善玉菌としてよく一緒に語られる「ビフィズス菌」と「乳酸菌」ですが、実は全く別の菌だということを、ご存じでしたか?

そもそも生物として違う!

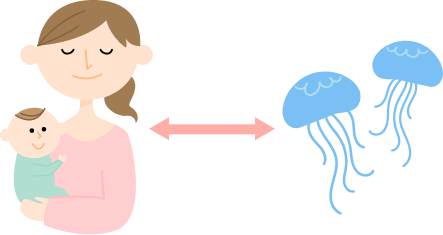

ビフィズス菌と乳酸菌は、生物を区別する分類学でいうと、「真正細菌」という菌であるところまでは同じですが、その次の段階から全く異なる分類になります。これは例えると、「ビフィズス菌と乳酸菌」は「ヒトとクラゲ」ほどの大きな違いになります。

すむ場所が違う!

ビフィズス菌は主にヒトや動物の大腸にすんでいますが、乳酸菌は自然界一般に広くすんでいます。ビフィズス菌は酸素に弱く食物繊維を好むため、酸素がほとんど無く、ヒトが消化できない食物繊維が豊富な大腸に適応しています。一方、乳酸菌は食物繊維を利用する能力が高くないため、エネルギー不足になってしまい大腸にあまりすんでいない、と考えられます。

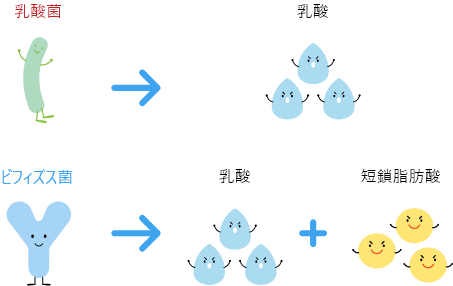

作るものが違う!

乳酸菌はその名の通り「乳酸」を作りますが、ビフィズス菌は「乳酸」に加えて、乳酸菌には作ることができない「短鎖脂肪酸(酢酸)」を産生します。さまざまな働きを持つ短鎖脂肪酸を増やすには、大腸でビフィズス菌を増やすことが重要です。

あなたはビフィズス菌が足りていますか?

知っておきたいビフィズス菌の豆知識

ここまでビフィズス菌の基礎知識をお伝えしてきましたが、さらにビフィズス菌に関して、知っておいていただきたいことがあるのです!

ビフィズス菌入りヨーグルトは特別なヨーグルト!

「ヨーグルトを食べればビフィズス菌が摂れる」と思っている方も多いかもしれませんが、実はヨーグルトには、ビフィズス菌が入っているものと入っていないものがあります。「乳酸菌」はヨーグルトを作るのに必要な菌なので全てのヨーグルトに入っていますが、「ビフィズス菌」は限られたヨーグルトにしか入っていません。

発酵食品にビフィズス菌は含まれていない

一般的な発酵食品には基本的にビフィズス菌が入っていません。ビフィズス菌は酸素に弱く、空気に触れると生きていけないためです。

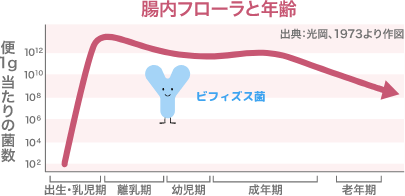

腸内のビフィズス菌は年齢とともに減少する

ビフィズス菌は特に60歳以降、年齢とともに減少することが分かっています。長寿の人はビフィズス菌が多いという研究もあり、積極的にビフィズス菌を増やしていくことが健康に良い影響を与えるかもしれません。

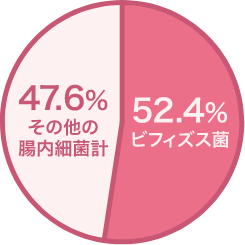

赤ちゃんはビフィズス菌に守られている

ビフィズス菌が腸内で1番多い時期をご存知ですか?実は赤ちゃんのときが一番多いのです。腸内細菌全体の約半数をビフィズス菌が占め、ビフィズス菌がもつ様々な健康効果で、赤ちゃんの健康をしっかり守ってくれています。

- 出典:

- Odamaki et al., BMC Microbiol, 2016 より作図

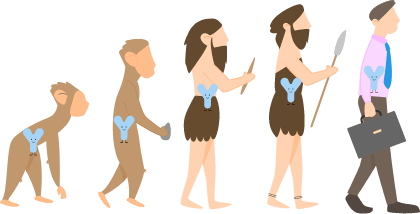

人類の進化とともに歩んできたビフィズス菌

ビフィズス菌とヒトは、類人猿の時代である1500万年前から共生関係にあり、ともに進化してきたと言われています。長い間築かれてきた関係性によって、私たちはビフィズス菌から恩恵を預かっていると考えられています。

①

よく見て、ビフィズス菌入りのヨーグルトを選ぶ

ヨーグルトには、ビフィズス菌が入っているものと入っていないものがあります。パッケージをよく見て、「ビフィズス菌入り」と表記されているものを選びましょう。

②

少しずつでも毎日続けて食べる

ビフィズス菌は食品を通して摂取しても、数日で体外に排出されてしまいます。そのため、毎日摂取してビフィズス菌を補充することが大切です。

③

ビフィズス菌を増やす食材と一緒に食べる

ビフィズス菌が大腸で元気に活動するにはエサが必要です。ビフィズス菌はわかめ、ほうれんそう、キウイなどに含まれる「水溶性食物繊維」や、ごぼう、玉ねぎ、バナナなどに含まれる「オリゴ糖」が好物です。特にオリゴ糖の一種「ラクチュロース」は胃や小腸で吸収されずに大腸まで届き、ビフィズス菌を効果的に増やしてくれます。

ポイントは3つ!ビフィズス菌の上手な摂り方

普段、なんとなくヨーグルトを食べているからビフィズス菌を摂れていると思っている人は要注意!以下のポイントを意識して、 ビフィズス菌をしっかり、効果的に摂取しましょう!

論文公開数世界No.1!森永乳業のビフィズス菌研究

森永乳業は、1921年に育児用粉乳の製造販売を開始しました。育児用粉乳の研究開発を進める中で、健康な赤ちゃんの腸内にビフィズス菌が多くすんでいることに着目し、1960年代からビフィズス菌の研究を始めました。長年の研究において、森永乳業のビフィズス菌研究は多くの成果を上げ、ビフィズス菌研究のパイオニアとして今もなお努力しています。

ヒトにすむビフィズス菌論文数世界No.1

森永乳業はこれまでに、ヒトにすむビフィズス菌に関する研究において、数多くの論文を公開してきました。その論文公開数は世界1位を誇ります※。森永乳業のビフィズス菌は海外でも評価され、累計30か国以上で食品における使用実績があり、日本だけでなく世界中の健康を支えています。

※ナレッジワイヤ社調べ、2025年1月時点(PubMed・医中誌WEBにて企業による研究論文数で世界一)

半世紀以上続く、森永乳業のビフィズス菌研究

1969年のビフィズス菌BB536発見から、ビフィズス菌や腸内フローラについて様々な研究を行ってきました。これからも多くの方の健康に貢献できるよう日々努力を続けていきます。

| 年 | ビフィズス菌研究ヒストリー |

|---|---|

| 1969年 | 乳児から「ビフィズス菌BB536」を発見 |

| 1971年 | ビフィズス菌入りヨーグルト発売 |

| 1977年 | ビフィズス菌入り乳飲料を発売 |

| 1984年 | 乳製品へのビフィズス菌利用技術を評価され、科学技術庁長官賞を受賞 |

| 1986年 | ビフィズス菌入りヨーグルトの製造方法をヨーロッパへ技術輸出 |

| 1994年 | ドイツ企業と菌体のライセンス製造契約、世界で発売 |

| 1996年 | 森永乳業のヨーグルトが生きたビフィズス菌が入った食品で初めて特定保健用食品として許可される |

| 2009年 | 「ビフィズス菌BB536」が米国FDAの安全性認可制度で一般食品に使用可能なビフィズス菌として世界で初めてGRAS認定を取得 |

| 2013年 | 高菌数、高生残性ビフィズス菌含有ヨーグルト製造方法の技術開発により農芸化学技術賞を受賞 |

| 「ビフィズス菌M-16V」が米国FDAの安全性認可制度でGRAS認定及びInfant GRAS認定を取得 | |

| 2019年 | 「ビフィズス菌M-16V」がシンガポールNutra Ingredients‐Asia Awardsで乳幼児栄養賞を日本企業で初めて受賞 |

| 「ビフィズス菌BB536」の長年の研究と活動を評価され、日本食品免疫学会「食品免疫産業賞」を受賞 | |

| 「ビフィズス菌BB536」が米国FDAの安全性認可制度でinfant GRAS認定を取得 | |

| 2021年 | 「ビフィズス菌MCC1274」が日本認知症予防学会において優秀演題賞である「浦上賞」を受賞 |

| 2022年 | 「ビフィズス菌BB536」が中国の国家衛生健康委員会審査制度における新食品原料に登録 |

| 「ビフィズス菌MCC1274」が米国FDAの安全性許可制度でGRASを取得 | |

| 2023年 | 認知機能改善作用を有するビフィズス菌MCC1274の開発と事業化により「農芸化学技術賞」を受賞 |

| 長年のビフィズス菌生菌末の製造技術および応用製品の開発が評価され「文部科学大臣表彰科学技術賞 (開発部門)」を受賞 | |

| 「ビフィズス菌MCC1274」がウェルネスフードアワード2023において 「最優秀賞」 「認知・睡眠部門金賞」を受賞 | |

| 「ビフィズス菌BB536」がブラジル国家衛生監督庁 (ANVISA) より一般食品への使用承認を取得 | |

| 2024年 | 「ビフィズス菌BB536/M-16V/M-63」3菌株の組合せがブラジルANVISAより使用承認を取得 |

森永乳業の、

主なビフィズス菌たちをご紹介します。

ビフィズス菌BB536

ビフィズス菌とひと言にいっても、その種類はさまざま!

現在、確認されているだけでも50菌種ほどあり、おなかへの作用や性質もみな異なります。森永乳業が研究を続ける「ビフィズス菌BB536」は、人にすむ種類のおなかに適した菌で、酸や酸素に強いため生き残りやすく、また整腸作用から感染症予防、骨補強作用などの働きをしてくれる優れたビフィズス菌です。ここでは、その働きを見ていきましょう。

ビフィズス菌M-16V

ビフィズス菌は、生まれたての赤ちゃんにとって健康を守るとても大切な菌です。未熟な腸や免疫機能の発達を助けて、赤ちゃんの命が危険に晒されないように見張っているのです。その頼もしい働きぶりをみてみましょう。

ビフィズス菌MCC1274

軽度認知障害への作用が確認され注目される「ビフィズス菌 MCC1274」。森永乳業が脳と腸の関係を研究する中で見出したビフィズス菌です。その詳しい働きを見ていきましょう。