健康に大きく関わる

「腸内フローラ」とは?

私たちの健康を左右する存在として「腸内フローラ」が注目されています。腸内細菌との関係や、そもそも腸内フローラとは何なのか、知りたい方も多いのではないでしょうか。

「腸内フローラ」とは

腸内細菌というとビフィズス菌が有名ですが、実はヒトの腸内にはそれ以外にも多種多様な細菌が生息しています。種類にすると数百種類、数にすると約40兆個にもなるといわれています。

腸内細菌のほとんどは大腸にあり、腸壁にびっしりとくっついた状態で存在しています。また、多種多様な菌が互いに影響し合いながら集団を形成しています。その様子を顕微鏡で観察した際、その様相が花畑([英]flora、「植物相」の意味)のようであったことから、「腸内フローラ」と呼ばれるようになりました。研究の分野では「腸内細菌叢」あるいは「マイクロビオータ(microbiota)」の名称が一般的です。

「腸内フローラ」の役割

腸内フローラを構成する腸内細菌の種類や割合は人によって異なります。腸内細菌でどんな種類の菌をもつかは、生まれてから3歳ぐらいまでの生活環境の影響が大きいとされています。菌の量やほかの菌とのバランスはその後の食生活や生活習慣、年齢などによって変化することがわかっています。

では、腸内フローラはどんな役割を担っているのでしょうか。

一つ言えるのは、腸内細菌の集団である腸内フローラを整えることでヒトの健康状態をよくする可能性があることです。腸内フローラの中にはたくさんの細菌が共生しており、それぞれが複雑にバランスを取りながらヒトの健康をサポートしています。腸内フローラのバランスが崩れると病気など不調の原因になることもあり、腸内フローラのバランスによって健康が左右されるともいえます。

また、腸は「第二の脳」ともいわれ、脳の指令がなくても消化活動など独自に動くことができる器官で、腸と脳は自律神経系やホルモンなどを介して密接に関連しています。例えば、緊張するとおなかが痛くなったり、逆におなかの調子が悪いと気分がすぐれなくなったりと、相互に影響し合っています。この双方向の関係性は「脳腸相関」と呼ばれ、腸内環境を整えることは脳機能の改善にもつながるといわれています。最近は、ストレスだけでなく、睡眠や食欲、認知機能にも影響していることが注目されています。

そのほか、運動と腸内フローラとが影響し合っていることの研究も進んでいます。古くから健康維持のための運動が推奨されていますが、最近の研究では運動が腸内フローラに良い影響を与えることや、運動能力を高める可能性のある腸内細菌の存在が発表されるなど、運動と腸内フローラが互いに関連していることがわかってきました。

腸内細菌の種類と働き

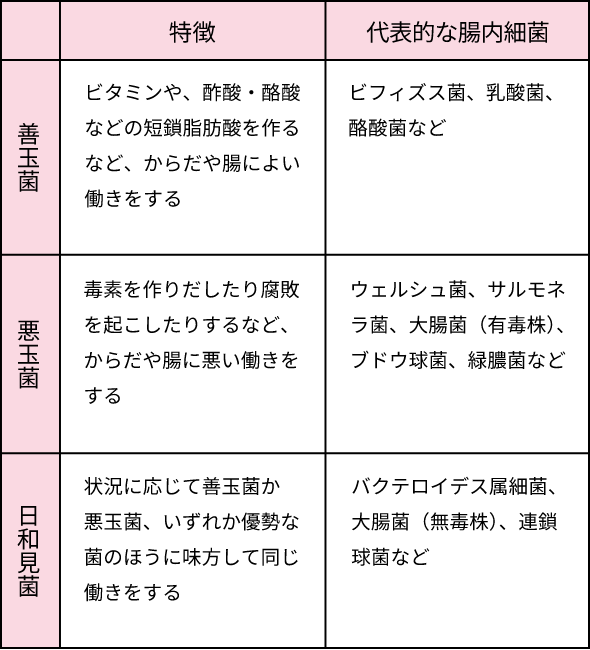

腸内細菌の種類は数百種類もあると紹介しました。それぞれの特徴と代表的な細菌の種類を以下にまとめたので見てみましょう。

腸やからだによい働きをする菌(善玉菌)

腸やからだによい働きをする菌は「善玉菌」や「有用菌」と呼ばれます。これらの菌はビタミンや短鎖脂肪酸のひとつの酢酸などからだに良い物質をつくったり、ヒトの細胞に働きかけて恒常性を維持したりする働きがあります。主なものは以下が知られています。

ビフィズス菌:

善玉菌の代表である「ビフィズス菌」はヒトが消化できないオリゴ糖や食物繊維をエサにして酢酸と乳酸をつくります。酢酸は、強い殺菌作用で悪玉菌を抑制する働きのほか、腸管バリア機能を高める作用、脂肪細胞の蓄積を抑える作用など、さまざまな機能があることで注目されています。ビフィズス菌は1500万年前からヒトのおなかに共生して一緒に進化してきた菌で、ヒトの健康との関わりが多く研究されています。

乳酸菌:

「乳酸菌」は消費した糖から50%以上の乳酸を作る微生物の総称です。伝統的にヨーグルトやチーズ、漬物などの発酵食品に使われてきた菌のひとつで、普段の生活の中でとても身近な善玉菌です。一般的な環境に広く存在していますが、実は腸内フローラにはそれほど多くすんでいません。乳酸菌は発酵食品の種菌として利用される他、免疫細胞を活性化させる作用をもつ菌など、特別な健康機能をもつものも多く見つかっています。

酪酸菌:

「酪酸菌」は酪酸を産生する菌の総称です。10年ほど前から注目され始めた菌なので知らない方も多いのではないでしょうか。酪酸菌がつくる酪酸も短鎖脂肪酸のひとつで、腸内で細胞のエネルギー源になるほか、免疫細胞の正常な発達を促したり、炎症を抑える作用などが報告されています。健康との関わりや、そもそも大腸が正常に働くためには酪酸が不可欠とされており、「酪酸菌」は新しい善玉菌として注目されています。

腸やからだに悪い働きをする菌(悪玉菌)

腸やからだに悪い働きをする菌は「悪玉菌」や「有害菌」と呼ばれます。悪玉菌に含まれるのは「ウェルシュ菌」や「サルモネラ菌」など食中毒や病気の原因となる細菌です。悪玉菌が増えるとアンモニアなどの有害な物質がつくられ、腸内環境はアルカリ性に傾き、善玉菌が増えにくくなるとされています。

腸内細菌はまだ多くの菌がどのような働きをするのかが分かっていません。また、個々の働きだけではなく、腸内細菌同士の相互関係もあると考えられています。これから研究が進み、ヒトの健康とのより詳しい関係性が明らかになることが期待されます。

コラム:善玉菌・悪玉菌・日和見菌とは

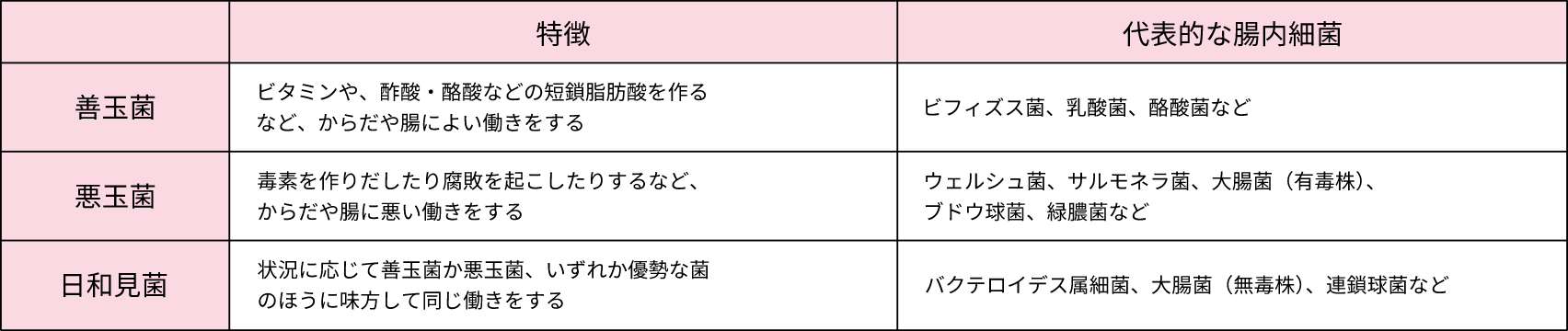

これまで、腸内フローラを構成する腸内細菌は、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3つに分類され(表1)、その理想的なバランスは「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」と言われてきました。研究が進み、悪玉菌と考えられていた菌もヒトの健康維持に影響しているなど、いまはこの分類に当てはまらない例が多く確認されるようになっています。また、腸内細菌とそれらがつくった物質などをまとめて腸内環境と捉え、「良い状態」「悪い状態」を判断するように変わりつつあります。善玉菌を優位に保つことが大切なことは変わりませんが、いろいろな種類の菌がいることが重要で、特定の菌の割合や量だけで腸内フローラのバランスの良し悪しを決めることはできないと考えられるようになってきています。

表1 これまで使われてきた腸内細菌の分類

理想的な「腸内フローラ」とは

健康を維持するためには腸内フローラのバランスを整える必要があります。理想的な腸内フローラをつくるために重要な要素として、「腸内細菌の種類が多い(多様性が高い)」「善玉菌が多い」「バランスがよく安定している」ことが挙げられます。

理想の腸内環境を作るためにはからだに良い働きをする「善玉菌」だけを増やせばいいと考えがちですが、実はそうではありません。腸内細菌はそれぞれ単独で活動しているのではなく、「腸内フローラ」という一つのチームとして存在しています。さまざまな性質、役割、機能を持つ細菌が相互に影響し合うことで総合力を発揮できるといえます。

総合力の観点からいうと、最も大切なのは腸内細菌の多様性を育むことです。多種多様な細菌がそれぞれの特徴を生かしながら働くからこそ、腸内環境の変化に強くなり健康が維持できます。

もちろん、多種多様な細菌の中でからだに良い働きをする善玉菌の存在は重要です。そして、健康に過ごすためには特定の菌に偏らず腸内細菌のバランスを保つ必要もあります。

「腸内フローラ」バランスが崩れると

どうなる?

腸内フローラのバランスの乱れはからだにどのような影響を与えるのでしょうか。乱れの原因とからだへの影響を見ていきましょう。

「腸内フローラ」のバランスが崩れる原因

その人がどのような腸内細菌を持っているかは住んでいる国や食事内容などによって異なり、同じ国に住んでいても個人によって実に多様だといわれています。

菌の種類は一生を通じてそれほど変わらないものの、菌の数(腸内フローラ全体に占める割合)は以下のようにさまざまな要因で増減します。

- ・加齢

- ・動物性脂質やたんぱく質が多い食事

- ・お酒の飲みすぎ

- ・不規則な生活リズム

- ・寝不足

- ・ストレス

- ・薬(抗生物質など)の服用 など

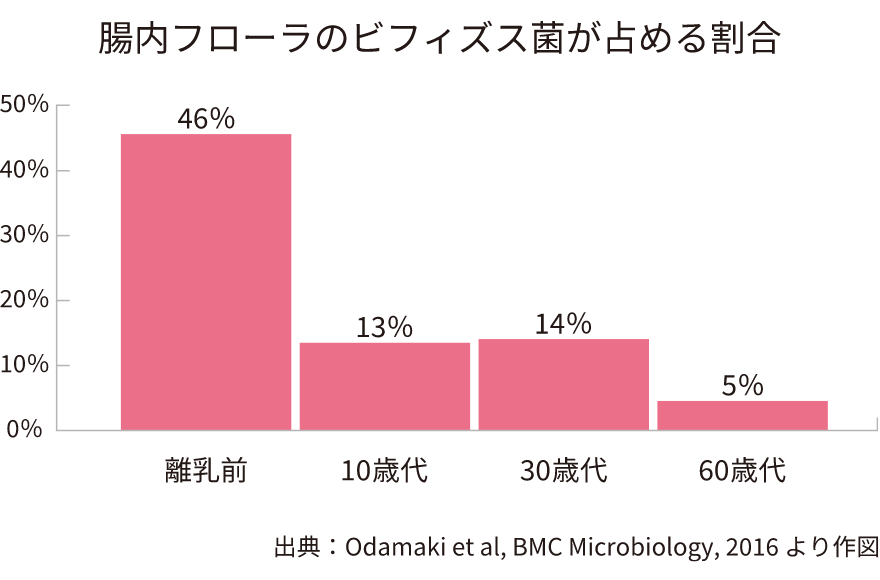

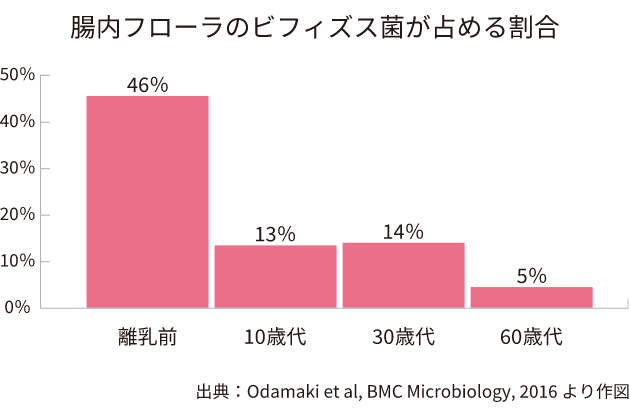

加齢による菌の割合の変化は以下のグラフを見るとよくわかります。ビフィズス菌は年齢により腸内フローラに占める割合が変化する代表的な菌で、生まれたばかりの赤ちゃんの大腸内には50%近くを占めていたビフィズス菌は10歳代・30歳代では10%程度になり、60歳代では5%に減ってしまいます。この変化は食事の内容や大腸表面の粘膜分泌量などが影響していると考えられています。

「腸内フローラ」の乱れが与える悪影響

腸内フローラは、ヒトの健康や長寿に大きく関わっています。

腸内フローラの乱れは、便秘や下痢などおなかの不調、肌荒れ、アレルギーなどの原因となります。

さらに、肉食中心の食生活や飲酒、ストレス、加齢などによって悪玉菌が増えて腸内環境が悪化すると、免疫機能の低下や全身の疾患リスクを増加させるともいわれています。

さまざまな不調に腸内フローラの乱れが関わっているともいえ、腸内フローラを整えて腸内の環境を良好にすることこそが、健康への近道でもあります。

「腸内フローラ」のバランスをよくするために・・・

腸内フローラのバランスを整え、腸内環境をよくするためにおすすめの方法を紹介します。

あなたの腸年齢はいくつ?

まずは自分の腸内環境がどのような状態にあるのかをチェックしてみましょう。京都府立医科大学大学院教授の内藤裕二先生が作成したチェックリストを紹介します。実年齢よりも腸年齢が高くなった場合は、腸に良い生活習慣を心がけて生活改善を図りましょう。

〈腸年齢チェック〉

下記の表にあるA 、Bの項目をチェックして、自分の腸年齢を確認しましょう。

■A項目

■B項目

例)実年齢が60歳で、Aが5つ、Bが3つならば、腸年齢は「60-5+3=58歳」となります。

-

A項目合計

点+

B項目合計

点=

あなたの腸年齢は…

歳「生活習慣の改善ポイント」と「善玉菌の効果的な増やし方」

生活習慣や食生活の改善などで腸内の善玉菌が増えると、便秘や下痢の症状が改善したり、免疫力が向上したりもします。ここからは腸内フローラのバランスを整えるための方法を紹介します。

生活習慣の改善ポイント

腸の働きをコントロールしている自律神経に注目して生活習慣を改善しましょう。

腸は副交感神経が優勢のときに活発に動きます。夜遅くまで仕事をしたり飲みすぎたり睡眠不足が続いたりすると交感神経が優位になって腸の動きが低下し便秘など腸の不調につながります。以下に改善のポイントを挙げたので参考にしてください。

- ・睡眠を十分にとる

- ・疲れやストレスをためない

- ・自律神経の乱れを整えるために適度な運動をする

- ・運動不足になりがちな人は通勤や買い物の際に早足で歩く

善玉菌の効果的な増やし方

腸内環境を良くするためには、ビフィズス菌に代表される善玉菌を増やすことが重要です。栄養バランスの整った食事を心がけると同時に、食物繊維やオリゴ糖を含む食品を多くとるようにしましょう。

また、例えばビフィズス菌入りヨーグルトを食べるなど生きた善玉菌を普段の食生活に取り入れるのもおすすめです。とくにビフィズス菌は、悪玉菌が苦手とする酢酸を腸内で作り出すため、悪玉菌の働きを効果的に抑えることができます。摂取したビフィズス菌は長期間腸には定着しませんが、腸を通過する間に良い働きをしてくれますので、継続してとることがおすすめです。以下に善玉菌の効果的な増やし方を挙げたので参考にしてください。

- ・栄養バランスの整った食事を心がける

- ・悪玉菌が生み出す腐敗物を便として排出してくれる不溶性食物繊維を多くとる

- ・善玉菌を活発にさせるオリゴ糖・水溶性食物繊維を多くとる

- ・腸に良い影響を与えるビフィズス菌などを含んだヨーグルトを食べる

森永乳業では、ヒトにすむ種類のビフィズス菌の中から、ヒトのからだによりよい働きをしてくれるビフィズス菌を研究してきました。

代表的な菌には、ヒトにすむ種類のビフィズス菌が苦手とする酸や酸素に強く、ヨーグルトなどの製品の中でも長く生き続けられる「ビフィズス菌BB536」、赤ちゃんに多くすんでいる種類のビフィズス菌で、子どもに適した「ビフィズス菌M-16V」、認知機能を維持する機能が見出された「ビフィズス菌MCC1274」などがあります。これらのビフィズス菌は全て、高い安全性が海外でも評価されています。また、これらプロバイオティクスのエサとなって、ビフィズス菌を増やす働きのあるミルクオリゴ糖「ラクチュロース」の研究にも力を入れています。

自分の体調や健康状態に合わせて、目的別のビフィズス菌を選び、普段の食生活に取り入れてみてはいかがでしょうか?