へその緒でつながってお母さんのお腹のなかで大事に育てられてきた赤ちゃんは、産声を上げた途端、

さまざまな病原菌にさらされます。このとき赤ちゃんを感染症から守ってくれるのが母乳に含まれる

「ラクトフェリン」です。哺乳動物は、丈夫に命をつなぐため、母乳から強く生きるチカラを授かるのです。

そして今、ラクトフェリンには赤ちゃんをすこやかに育むだけでない驚くべきチカラが存在することが

注目されています。私たちをさらなる健康へ導いてくれる多機能成分・ラクトフェリンについて探ってみましょう。

生まれたばかりの

赤ちゃんを守る

ラクトフェリンとは?

ラクトフェリンは人間の母乳をはじめ、多くの哺乳動物の乳に含まれているたんぱく質の一種です。もともと、育児用ミルクを開発時、母乳のすぐれた点を探る過程で注目され始めました。実際に生まれたばかりの赤ちゃんがお母さんから最初に授かり、すこやかに育つために重要な働きを担っています。ラクトフェリンは、出産後数日の間に分泌される初乳に最も多く含まれ、生まれたばかりの赤ちゃんをさまざまな感染症から守っています。いわば、ラクトフェリンは赤ちゃんが母乳から授かる“命のもと”なのです。

では、母乳には、どれくらいの量のラクトフェリンが入っているのでしょうか。初乳(出産後5日目ごろまでの母乳)には100ml当たり約600mgのラクトフェリンが含まれています。これはコップ1杯の水に角砂糖がおよそ半個分溶けた割合※1と同じです。常乳(出産後3週間以降の母乳)になると、ラクトフェリン濃度はその3分の1程度にへります。一方、牛乳にも牛の赤ちゃんを育てるためにラクトフェリンが含まれていますが、その濃度は人間の母乳の10分の1程度しかありません。ラクトフェリンは、生物が進化の過程で獲得した、哺乳動物に特有のたんぱく質です。哺乳動物のなかで最も進化したと考えられるヒトでは、その分泌量が多くなっています。

ラクトフェリンは、1939年に最初に牛乳から発見されました。研究が進むにつれ、鉄を結合する力が非常に強いことがわかり、「ラクト=乳」の中の、「フェリン=鉄」を結合するたんぱく質ということから「ラクトフェリン」という名前が付きました。この性質が有害な微生物の生育を抑制する働きにつながっています。

※1 コップ1杯を200ml、角砂糖1個を3gとした場合

私たちの

体を守るのに必要な

ラクトフェリンのチカラ

赤ちゃんの健康維持に欠かせないラクトフェリンですが、実は母乳以外にも存在しています。ラクトフェリンは、鼻汁や唾液、涙そして白血球からも分泌されます。つまり、外部と接する粘膜や病原体が侵入するような場所に存在することから、あらゆる年代の人の体を守る役割を果たしていることがわかります。そのほか、ラクトフェリンは私たちの健康に関わるさまざまな働きを持つことがわかっています。

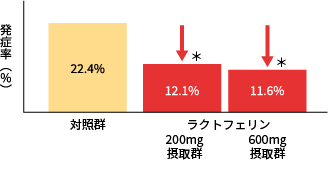

01 急性胃腸症状の抑制

冬の期間におけるラクトフェリンの摂取(200mg、または600mg/日)により、急性胃腸症状の発症率が抑えられました。また、発病した人の下痢の期間もラクトフェリンを摂取した群では短くなりました。

冬季の急性胃腸症状の発症率

対象:健常な成人男女 335名

摂取期間:12週間

*p<0.05 vs 対照群

Mizuki et al., International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020より作図

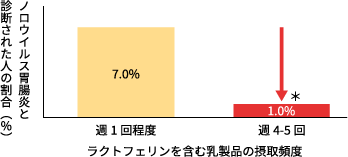

02 ノロウイルス胃腸炎

日常的なラクトフェリン配合商品(100mg/日)の摂取頻度が高い人ほど、冬の期間におけるノロウイルス胃腸炎の罹患率が低かったことが報告されています。

ノロウイルス感染率

対象:健常な成人男女 157名

摂取期間:定期購入者を対象とした観察研究

*p<0.05 vs 週1回程度

Wakabayashi et al., Journal of Infection and

Chemotherapy, 2014 より作図

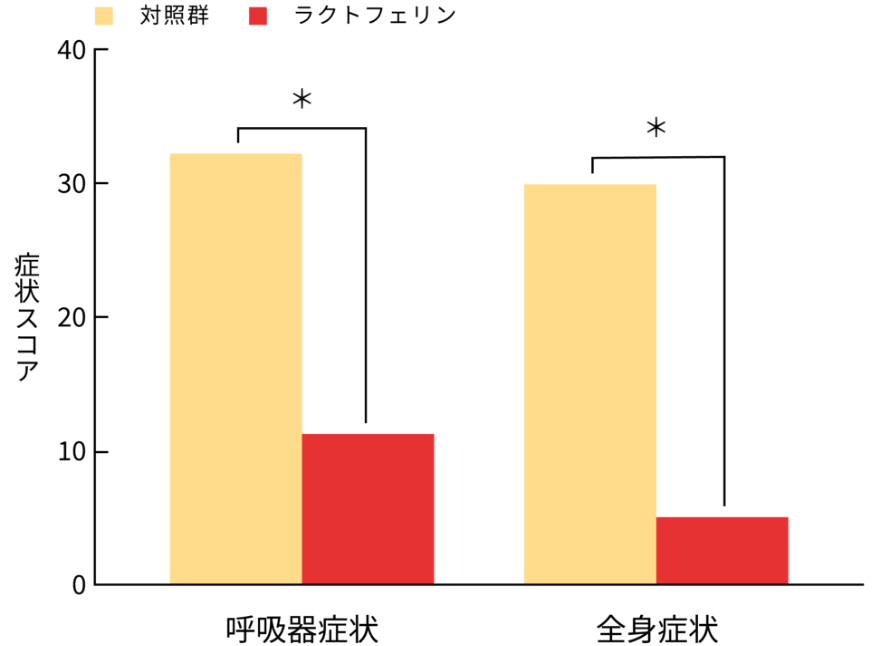

03 風邪様症状の軽減

ラクトフェリン200mg/日を12週間継続摂取することで、ラクトフェリンを含まないプラセボ食品を摂取したグループ(対照群)と比較して、呼吸器症状※1や全身症状※2が軽減したことが報告されています。

呼吸器に関する評価項目(のどの不快感、声がれ、痰、くしゃみ、鼻水、鼻づまり)の合計点

全身に関する評価項目(熱っぽさ、倦怠感)の合計点

呼吸器症状、全身症状が軽減

対象:成人男女145名

摂取期間:12週間

*p<0.05 vs 対照群

Oda et al, Nutrients, 2023 より作図

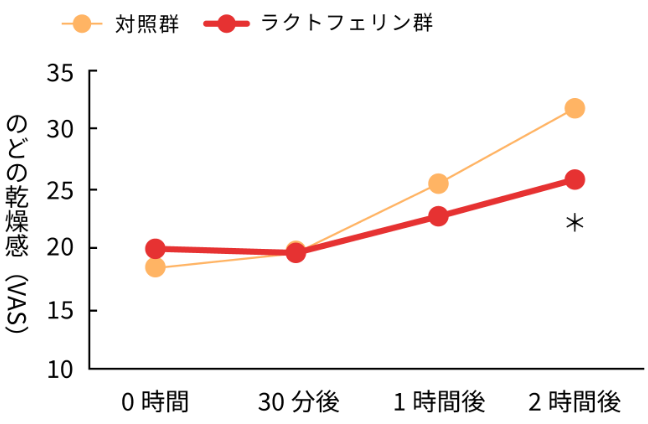

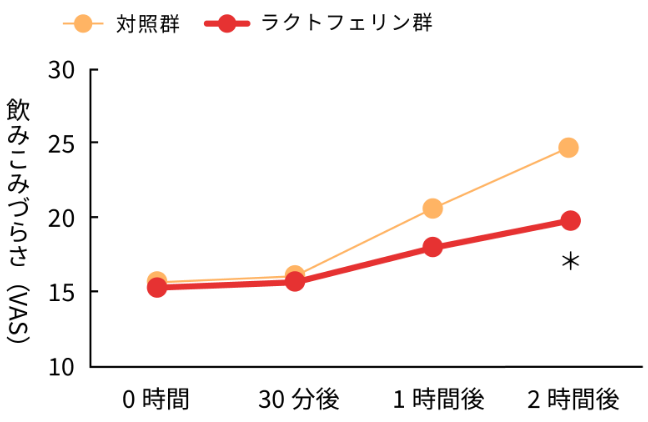

04 のどの乾燥感を軽減

湿度が低い乾燥した室内において、ラクトフェリン96.3mgを摂取することで、のどの乾燥感や飲みこみづらさが軽減されることが報告されています。

のどの乾燥感・飲みこみづらさを軽減

対象:成人男女34名

試験方法:湿度20%の室内でラクトフェリン96.3mg

またはプラセボ食品(対照群)を摂取した後、

30分後、1時間後、2時間後に測定

*p<0.05 vs 対照群

Kubo et al, Nutrients, 2023 より作図

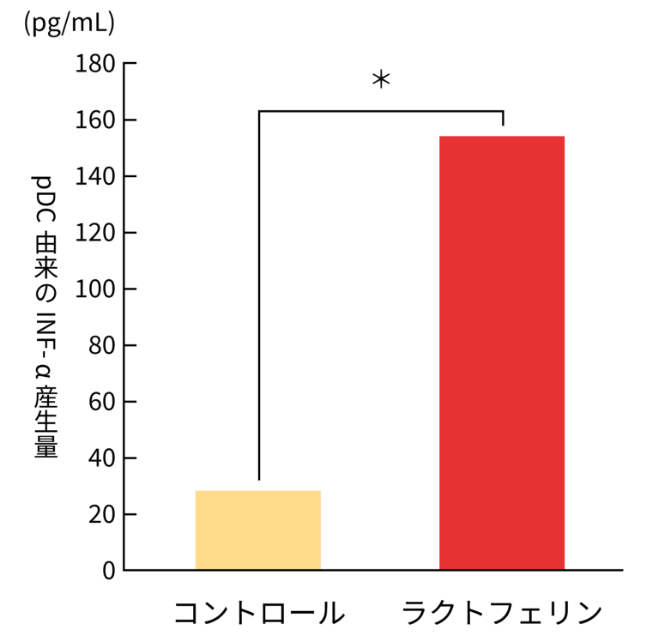

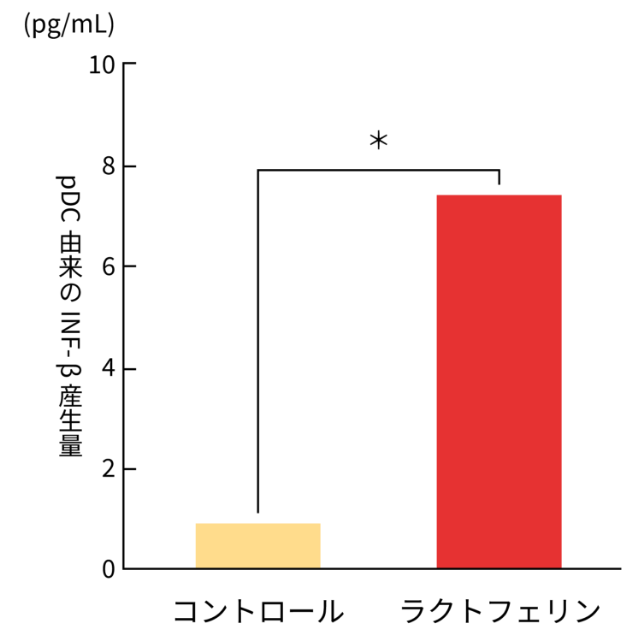

05 免疫機能を維持する

免疫細胞の司令塔にあたるpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)にはラクトフェリンを感知する受容体があり、ラクトフェリンが直接作用してpDCを活性化することが細胞を使った試験で示されました。また、同様の結果が臨床試験でも確認されています。

免疫細胞の司令塔「pDC」を活性化

細胞を使った試験では、pDCにラクトフェリンを添加したところ、

免疫物質のINF-αとINF-βの産生が誘導されました。

*p<0.05 vs コントロール

Miyakawa et al, Jpn Pharmacol Ther. 2021 より作図

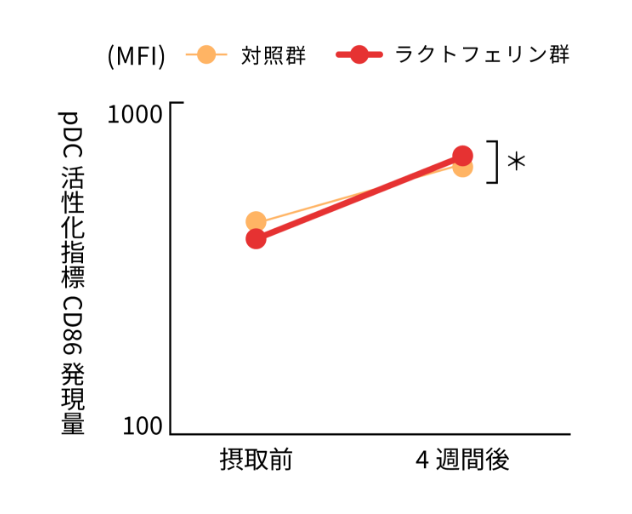

免疫細胞の司令塔「pDC」活性を維持

ラクトフェリン200mg/日を4週間摂取したところ、ラクトフェリンを含まないプラセボ食品を摂取したグループ(対照群)と比較して、pDC活性が高めに維持されることが報告されています。

対象:成人男性77名

摂取期間:4週間

*p<0.05 vs 対照群

Miyakawa et al, Jpn Pharmacol Ther. 2021 より作図

06

免疫物質を増やし、

乳児の健康をサポート

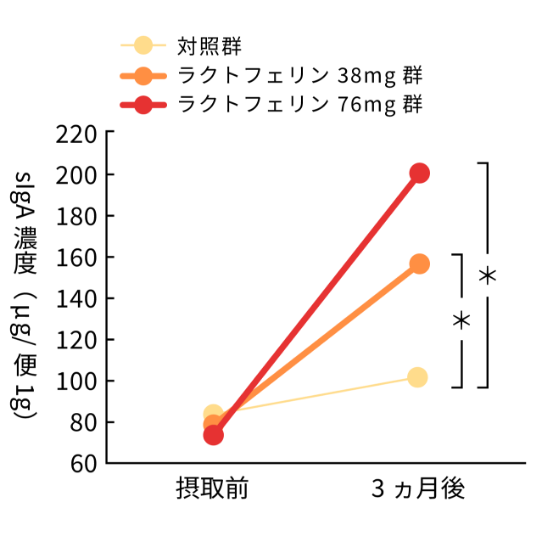

病原体はヒトの腸管細胞に付着して増殖し、細胞の働きを妨げることで下痢や腹痛、おう吐などの症状を引き起こします。ラクトフェリンは体を守る働きをするIgA(免疫グロブリンA)という免疫物質を増やします。これが病原体とくっつき、腸管細胞に付着することを未然に防ぐ効果が期待されます。

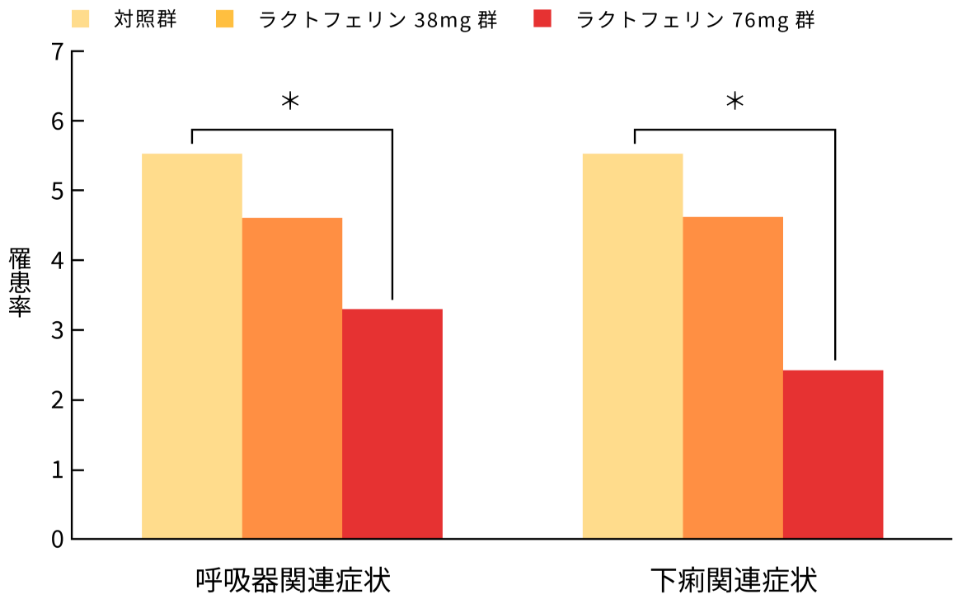

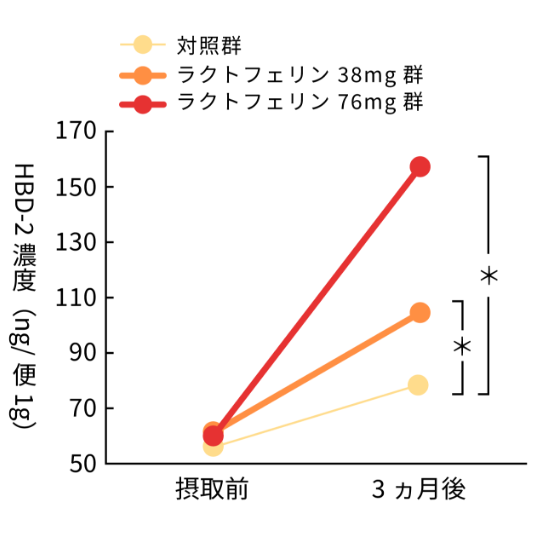

ラクトフェリンを38mg/100g(摂取量として47.2mg/日)、または76mg/100g(摂取量として91.5mg/日)添加したミルクで3か月間哺育した乳児では、ラクトフェリンを含まないミルクで哺育した乳児と比較して、呼吸器関連症状※や下痢関連症状※の罹患率が減少したことが報告されています。また、糞便中に分泌型免疫グロブリンA(sIgA)や抗菌ペプチドHBD-2など、体を守る物質が増えていることが確認されました。

呼吸器関連症状は鼻漏、咳、喘鳴、鼻づまりなどの評価項目の100日あたりの罹患率、下痢関連症状は下痢、おう吐、吐き気などの評価項目の100日あたりの罹患率にて評価

乳児の呼吸器関連症状や

下痢関連症状の罹患率が低下

対象者:6か月~9か月齢の乳児、96名

摂取期間:3ヵ月間

*p<0.05 vs 対照群

Chen et al, Nutrition, 2021 より作図

糞便中のsIgA、HBD-2が増加

対象者:6か月~9か月齢の乳児、96名

摂取期間:3ヵ月間

*p<0.05 vs 対照群

Chen et al, Nutrition, 2021 より作図

07 防御メカニズム

ウイルスや細菌をブロックする!

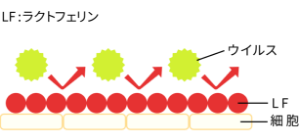

腸の細胞に入り込み下痢やおう吐などの様々な症状を引き起こすウイルスや細菌。ラクトフェリンは食中毒菌の付着たんぱく質を分解するほか、ウイルスや菌が細胞に付着することを防ぐ効果が試験管内で確認されています。

推測される作用メカニズム

細胞の表面に張り付き、

細胞をウイルスからガード。

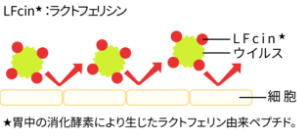

「ラクトフェリシン★」がウイルスに張り付き、

細胞に入り込むのをガード。

McCann et al., Journal of Applied Microbiology, 2003

より作図

人工的に培養することが難しいノロウイルスの代替として、ノロウイルスの仲間で一般的に実験に用いられるネコカリシウイルスに対する推定メカニズム

細菌の増殖を防ぐ!

「抗菌作用」の効果をもち、大腸菌に付着し、菌の増殖を抑える効果が試験管内で確認されています。

大腸菌の増殖を抑える

Murata et al., Journal of Dairy Science,2013 より作図

106/mlの大腸菌液にラクトフェリン2mg/mlを添加して17時間培養した。

08 その他の働き

貧血を改善

ラクトフェリンには鉄の代謝調節作用があります。

これを利用して貧血を改善する働きがあります。

肌の状態を改善

ラクトフェリンの摂取により、ニキビ症状の改善や、

肌の潤いが維持されたことが報告されています。

このようにたくさんの効果をもたらしてくれることから、ラクトフェリンは「多機能たんぱく質」とも呼ばれています。では、私たちの体のなかでどのように作用しているのでしょうか。口から摂取したラクトフェリンは、口やのどで作用した後、胃で一部が消化され、「ラクトフェリシン®」というペプチドが生じ、試験管内では、もとのラクトフェリンよりも強力な抗菌作用を発揮することが確認されています。

また、一部のラクトフェリンは消化されずに、そのまま腸まで到達し、ラクトフェリンとその消化ペプチドの混合物が腸内の免疫細胞に働きかけます。つまりラクトフェリンとその消化ペプチドは、口から腸では病原体を抑制し、腸では免疫細胞を活性化させるという相乗効果によって、私達の体を守ってくれているのです。

森永乳業がつくる

ラクトフェリンの未来

日本のラクトフェリン研究の歴史をさかのぼると、1960年代のことになります。育児用ミルクを製造していた森永乳業は、母乳で育った赤ちゃんは病気になりにくいことに着目し、その要因を探るなかでラクトフェリンにたどり着き、初めて母乳中成分ラクトフェリンの研究に着手しました。当時はラクトフェリンにどのような機能があるかも不明な時代です。長い年月の研究を経てラクトフェリンを配合した育児用ミルクで、腸内フローラの調節作用を検証しました。そして1986年に、世界に先駆けてラクトフェリン配合の育児用ミルクを発売しました。その後も研究は続き、森永乳業は世界で最もラクトフェリン論文の発表数が多いメーカーとなっています。

さらに森永乳業はラクトフェリンの研究・開発にとどまらず、製造から販売までを一貫してリードしてきたトップメーカーでもあります。製品の安全性への評価も高く、育児用ミルクに添加するラクトフェリンとして、米国のGRAS※2をはじめ、各国で認められています。

ラクトフェリンは、半世紀以上にわたる研究で感染症から体を守るという本来の機能のほかに、貧血を改善したり、肌の状態を改善したりするなどの健康機能が発見されました。つまり、赤ちゃんだけではなく、大人や高齢者への働きも見逃せません。ますます健康機能が明らかになることが期待されるラクトフェリン。その未来に今後も注目が集まります。

※2 Generally Recognized As Safe「一般的に安全と認められたもの」